佐々木朗希選手は、結果より「未来」を守るトレーニング哲学持っている。

あなたがスポーツ選手の指導者、あるいはジュニアアスリートを育てる保護者なら、こんな悩みを抱えたことがあるはずです。

「この選手にどこまで練習をさせるべきか」

「もっと筋トレを増やすべきか、それとも休ませるべきか」

「今結果を出すべきか、将来のためにセーブすべきか」

アスリートの成長には“適切な負荷”が不可欠ですが、その判断は非常に難しい。

過度なトレーニングは故障につながり、逆に過保護になりすぎても成長の機会を奪ってしまう――このバランスに悩み続ける指導者や親御さんは、少なくありません。

そんな中、「令和の怪物」と呼ばれる佐々木朗希選手の成長の軌跡は、私たちにひとつの“答え”を示してくれます。

最速163km/hを誇る球速。NPB史上最年少での完全試合。

現在はドジャーズで、宇宙軍団を相手に「ドラゴン・フォーク」としておそれられる存在の佐々木朗希選手。

米国でピッチングニンジャとして有名な、ロブ・フリードマンが、佐々木朗希のフォークボールを「ドラゴンフォーク」と命名

5回途中交代1失点、ストライク率60.3%(68球中41球)スプリットはいずれも最多の28球、割合41.2%(4つの空振り三振を奪った)。修正力光る好投!

pic.twitter.com/JIbifQfP0M— 23⚾︎ (@ys_clm) April 5, 2025

だが、その輝かしい実績の裏にあるのは、「焦らず育てる」「理論を大切にする」「信じられる技術を作る」という、極めて戦略的かつ科学的な育成哲学でした。

この記事では、佐々木朗希選手の幼少期から現在までのトレーニングと練習、筋トレとの付き合い方、メンタルの作り方、そしてパフォーマンスが爆発した瞬間までを時系列に沿って深掘りしていきます。

「いま我が子に何をさせるべきか?」

「結果を追うべきか、それとも未来を守るべきか?」

その問いに、佐々木朗希選手のトレーニング哲学がヒントをくれるかもしれません。

幼少期から高校時代まで:逆境が生んだ怪物の基礎

河川敷と蛍光ボール──震災を乗り越えた野球少年

佐々木朗希選手が本格的に野球を始めたのは、小学3年生の頃。岩手県陸前高田市に住み、地元のクラブで父や兄とともに白球を追いかけていました。

しかし、2011年に起きた東日本大震災が彼の人生を大きく変えます。自宅は流失し、父親も亡くすという未曾有の経験を経て、大船渡市に移住。

そこでもなお、彼は野球を続けました。

仮設住宅の多かった校庭では練習ができなかったため、仲間たちと河川敷にグラウンドを整備。

日が沈めば、蛍光塗料を塗ったボールを車のヘッドライトで照らして練習を続けたといいます。

佐々木選手は当時をこう振り返っています。

「悲しいときもあったけど、野球に打ち込む時間のおかげで頑張れた。一番楽しかったのは野球をしている時間」

出典:朝日新聞デジタル

このように、彼にとって野球は“生きる力”であり、心の支えでした。

震災という逆境のなかでも、野球をやめずに継続できた経験は、その後の強靭なメンタルや集中力の源になっているのは間違いありません。

フォームを真似る天才──理論的に積み上げた投球技術

中学時代、佐々木選手のフォームは独特でした。

最初は憧れの田中将大投手の投球フォームを模倣し、次第にダルビッシュ有選手、大谷翔平選手の動きを研究。

成長とともに自分に合う投げ方を模索しながら、「理論的にフォームを構築していく」タイプの選手だったのです。

「プロ野球選手は体の使い方が正しいから、真似するのが上達の近道だと思った。最後に自分独自のフォームを確立できたときは本当に嬉しかった」

出典:THE ANSWER

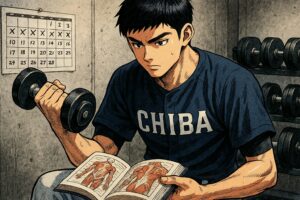

実際に佐々木選手は筋肉の仕組みや名称を本で勉強しながら、理論に裏打ちされたフォーム改善に取り組んでいました。

中学3年時には、成長痛や股関節の疲労骨折に悩まされながらも、Kボール(硬式に近いゴム製ボール)と出会ったことで大きな飛躍を遂げます。

「中学でKボールを握ったとき、自分の手に合うサイズだと気づきました。手に合うボールを持った途端、球速が約10キロ上がり、それまで悪かった制球も安定した」

出典:THE ANSWER

この「手に合った道具との出会い」が、制球力と球速の飛躍に直結したというエピソードは、自分に合う道具選びの重要性を改めて教えてくれます。

登板回避が示した、未来を守る決断

高校進学にあたっては、花巻東高校などの強豪から誘いがありましたが、佐々木選手は「仲間と甲子園に行きたい」との思いから、地元・大船渡高校への進学を決断。

入学直後からエースとして頭角を現し、2年時には球速153km/h、3年時には163km/hを記録して全国区の注目を浴びました。

その名を全国に轟かせたのが、2019年の岩手大会準決勝。

160km/hの剛速球で完投勝利を収めると、決勝では花巻東高校と対戦。しかしここで、前代未聞の「登板回避」という決断が下されます。

「前日の準決勝で129球を投げたばかりだったため、故障を防ぐために登板させなかった」

出典:スポーツ報知

この決断は賛否両論を呼びましたが、指導者・國保陽平監督の信念は一貫していました。

それは、「今、勝つことよりも、未来を守ること」。

結果、佐々木投手は甲子園出場こそ叶いませんでしたが、この判断がプロでの怪我ゼロ→完全試合達成というシナリオへとつながったことは間違いありません。

「あの場面だけがクローズアップされがちだが、小中学校、そして千葉ロッテと、それぞれの指導者が温かい目で次のステージへ繋げてくれたからではないか」

出典:スポーツ報知

この登板回避は、育成における“勝利の優先順位”を問い直す象徴的なエピソードです。

そして、私たちコーチや保護者にとっても、「いま休ませるべきか、それとも続けさせるべきか」という問いに対する、大きな指針になるはずです。

プロ入り後の育成戦略:“急がない”が才能を開花させた

登板ゼロの1年目──体力づくりとフォームの徹底

2019年のドラフトでは、4球団が競合するほどの注目を集めた佐々木朗希投手。

千葉ロッテマリーンズが交渉権を獲得し、晴れてプロの世界へ足を踏み入れました。

しかし、その年のロッテは前代未聞の決断をします。それは、1年目に一軍登板“ゼロ”という育成方針でした。

「まだプロで投げ抜く体力が十分ではない」

出典:朝日新聞デジタル

この判断は、ロッテの投手コーチだった吉井理人氏(現・監督)を中心に、科学的知見をもとに作られた育成プランによるものでした。

無理に登板させず、まずは怪我をしないための体力強化とフォーム修正を優先。

1年目は寮のジムや球場のトレーニング施設で、地道に体をつくる日々が続きました。

この時期、佐々木投手は筋肉に関する本を何冊も読み込み、トレーナーとの会話を円滑に進めるために、筋肉の構造や作用を学習していたといいます。

「筋肉の名称とかを知っていれば、トレーナーさんと話すときもスムーズに進むと思うので」

出典:MLB Players Navi

このように、トレーニングを「与えられるもの」ではなく「自ら選び取るもの」として捉えていた点が、佐々木投手の大きな特徴といえるでしょう。

「筋トレ=速球」ではない──理論に基づくボディメイク

プロ入り直後、佐々木朗希投手は体格こそ恵まれていたものの、筋量は少なく、一般的な“剛腕投手”とは違っていました。

しかし彼は、それを気にする様子もなく、筋トレにも独自の考え方を持っていました。

「あの筋肉隆々のメジャー投手を見てみろ」と首脳陣が言ったとき、佐々木はこう返したといいます。

「でも、ストライク入らないじゃないですか」

出典:日刊ゲンダイDIGITAL

この言葉からは、筋肉=正義ではなく、「投げるための筋肉」「制球できる筋肉」の重要性を理解していたことがわかります。

それでも、長いシーズンを戦うためには、体力と筋力の増強が不可欠。

佐々木投手はオフシーズンに体重を85kgから92kgまで増やす肉体改造に取り組み、ウェイトトレーニングにも本格的に取り組みはじめました。

「今は体を作ることができるので、全身をバランス良く鍛えています」

出典:スポーツ報知

さらに都内のジムにも通い、自身に合ったトレーニングを自らの知識と経験をもとに構築。高校時代に比べて格段に厚みを増した肉体が、160km/hを超える球をより安定して投げられるようになった背景にあります。

20歳で完全試合──結果が出るのは“準備した者”だけ

そして迎えたプロ3年目、2022年のシーズン。

4月10日、オリックス戦で佐々木朗希投手はNPB史上最年少での完全試合を達成します。

しかも、19奪三振は日本タイ記録、13者連続奪三振は世界新記録という離れ業でした。

「過去2年間の準備があったからこそできた投球」

出典:毎日新聞

この偉業は、急にできたことではありません。

1年目の“何も投げさせない”徹底したフィジカル強化、2年目の“無理をさせない”適切な登板管理、そして3年目のオフに取り組んだ体重増加とスプリットの精度向上――3年間の積み重ねが一気に花開いたのです。

完全試合後のインタビューでも、彼は浮かれることなくこう語っていました。

「試合後は一人で寿司を食べながら録画を見返しました。次の登板のために」

出典:朝日新聞デジタル

天才と称される佐々木投手の背景には、「当たり前のことを、誰よりも丁寧にやる姿勢」がありました。

この完全試合を機に、佐々木投手は名実ともに「世界レベルの投手」となり、続くWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)でも大活躍。

帰国後は寮を出て一人暮らしを始め、自費で栄養士監修の弁当を用意するなど、自己管理の意識はさらに高まりました。

「朗希は最近、ご飯だけでも1食800グラム食べてます」

出典:スポーツ報知

育成の基本を怠らず、急がず、着実に。

そして、必要になったときにはしっかりと食事・筋トレ・知識に投資する。

これこそが、佐々木朗希の“進化の本質”です。

/

ドジャース・佐々木朗希🇯🇵

3回無失点5奪三振の好投デビュー!

\⚾️MLB2025スプリングトレーニング⚾️#レッズ🆚#ドジャース #CINLAD #佐々木朗希

早期割引キャンペーン実施中!

MLB観るなら #SPOTVNOW! pic.twitter.com/Li9mDopbqX— SPOTV NOW JAPAN (@SPOTVNOW_JP) March 5, 2025

メンタル・リカバリー・リーダーシップ──佐々木朗希を支える「見えない力」

「技術あってのメンタル」──フォームへの信頼が心を整える

160km/h超の速球、世界記録の13者連続奪三振――こうした結果を出す佐々木朗希投手に「緊張しないのか?」と尋ねたくなる方も多いはずです。

しかし、佐々木投手はそのメンタルについて驚くほど冷静に語っています。

「正直、落ち込む時もあった。ただ、自分の中では信じられる技術があったら気持ちは関係ないのかなと思う」

出典:CoCoKARAnext

「今日は前回のブルペンで信じられるものを見つけて、それを信じて投げただけ。技術あってのメンタルかなと改めて思いました」

出典:CoCoKARAnext

この言葉にこそ、佐々木朗希という選手の“根”があるのです。

つまり彼にとって、心を支えるのは「気合」ではなく「準備された技術」。練習で積み上げた投球フォームや球種への信頼が、最大の精神的支柱になっているのです。

「気持ちが弱いからダメ」ではなく、「準備が不十分だから不安になる」という逆の発想。

この考え方は、指導者が選手のメンタル強化を考えるうえで、大きなヒントになるのではないでしょうか。

食事・睡眠──“自分に投資”するスタイルへ

プロ入り後の佐々木投手は、フィジカル面だけでなく、コンディション管理にも強いこだわりを見せています。

とくに話題となったのが、2023年シーズン開幕前に寮を退寮し、一人暮らしを始めたこと。その理由は、自己管理を徹底し、より高いパフォーマンスを維持するためでした。

「管理栄養士に頼んで弁当を作ってもらい、副菜を自分で持ち込んでいます」

出典:スポーツ報知

また、白米は球場にあるものを食べ、副菜や栄養バランスはプロに任せる。

1日800g以上の米を食べる大食漢になったことも周囲を驚かせました。

この変化の背景には、WBCで一緒に戦った大谷翔平選手やダルビッシュ有投手の影響が大きくあったとされています。

「ダルビッシュさんとか大谷さんがめちゃくちゃスタイルが良かった。自分もいい方だと思っていたんですけど、全然でした(苦笑)」

出典:Full-Count

JA全農岩手さんより、いわて純情米をいただきました!

今シーズン、岩手のおいしいお米をいただいて優勝目指して頑張ります。#佐々木朗希 投手もニコリ。#chibalotte #広報 pic.twitter.com/zmbP9ZwwlW— 千葉ロッテマリーンズ 広報室 (@chibalotte_pr) March 27, 2024

トップ選手の食生活やボディメイクを目の当たりにし、自分もそのレベルに近づくために投資する意識が芽生えた――それが“退寮”という行動に現れたのです。

また、佐々木投手は睡眠の質も重視しており、遠征先でも一定の睡眠リズムを守ること、体調が崩れないようにすることを徹底しています。

生活リズム・食事・休養――これらをすべて自己管理する姿勢は、まさにプロフェッショナルそのものです。

リーダーとしての覚醒──鼓舞する若きエース

WBCを経て帰国後、佐々木朗希投手の言動にはリーダーとしての変化も見られるようになります。

「朗希は今季からチームを鼓舞するようになった。以前は控えめだったけど、自分が投げている時もイニング間に『さあ行こう!』みたいにナインを盛り上げようとしている」

出典:スポーツ報知

静かでクールなイメージのあった彼が、マウンド上でチームメイトに声をかけるようになった。それは、自分がチームを引っ張るべき存在だという自覚の芽生えを示しています。

佐々木選手は、投球だけでなく、姿勢や発言、生活全体で若手選手の模範となる存在へと進化しています。

このようなリーダーとしての成長もまた、育成において「放任」ではなく「信じて任せる」ことの重要性を物語っています。

選手自身に“考える機会”と“選択する自由”を与えることが、結果的に自主性と責任感を育むのです。

まとめ:佐々木朗希の成長から学ぶ「育成の本質」

佐々木朗希選手の歩みは、まさに「急がず、焦らず、確実に才能を育てた」実例といえるでしょう。

震災という逆境を越えた幼少期、理論で投球フォームを磨いた中学時代、自らの意思で地元高校に進み、登板回避という苦渋の決断を受け入れた高校時代。

プロ入り後は、1年間の登板ゼロという育成方針で土台をつくり、筋トレも「制球ありき」と割り切る考え方を貫きました。

やがて自身の課題を理解した上で体重増・筋力強化にも着手し、20歳で完全試合を達成。

その後は食事・生活リズム・メンタルも自己管理できるプロ選手へと進化を遂げています。

これら一連の成長過程は、スポーツコーチやジュニアアスリートの保護者が「どう育てるべきか」を考える上で、大きなヒントになります。

今後の育成に生かせる3つのポイント

最後に、佐々木朗希選手の成長から導き出せる、「育成の核心」ともいえるポイントを3つにまとめてご紹介します。

① 長期視点を持つ:「今の勝利」より「未来の活躍」を優先する

高校時代の登板回避、プロ1年目の登板ゼロ。これらの判断はすべて、「今」より「未来」を見据えた選択でした。

結果として、怪我なくステップアップし、若くして完全試合を達成。

目先の勝利を追うのではなく、5年後、10年後を見据えた育成が、選手の可能性を最大限に引き出すのです。

② 技術に裏打ちされたメンタルを育てる

「技術があるから心がぶれない」――これは佐々木投手がWBC後に語った印象的な言葉です。

メンタルは精神論で鍛えるのではなく、準備された技術によって安定するもの。

コーチや保護者ができることは、「技術を信じられる環境をつくる」こと。つまり、丁寧な練習・繰り返し・振り返りの機会を与えることが、結果として選手のメンタル強化につながります。

③ 自分で考え、自分で選ぶ習慣を育む

佐々木朗希選手は、筋肉の知識を本で学び、フォームの改善も自己研究。

退寮も自らの判断で決断し、食事のスタイルも自分に合った方法を探しました。

指導者がすべて決めて与えるのではなく、「自分で考える」経験を与えることが、自立した選手を育てる最大の鍵です。

おわりに:未来を守る指導のために

佐々木朗希という“怪物”の誕生には、特別な才能だけではなく、本人の思考と周囲の信頼ある育成環境がありました。

この先、私たちが出会うかもしれない才能ある若者に、同じように未来を開かせるにはどうすればよいのか。

その答えは、佐々木投手の成長過程にすでに描かれているのかもしれません。

焦らず、急がず、選手を信じる。

与えるだけでなく、選ばせる。

技術を支え、心を整える。

それが、“本当に選手の未来を守る”トレーニングと練習の哲学です。

コメント