その原因は【エネルギー切れ】、特に【糖質の戦略ミス】にある可能性が極めて高いです。

今回は、試合で勝つための『栄養補給の最終解答』を考えていきましょう

「気合が足りない」「気持ちで負けている」そう結論づける前に、選手の体内で何が起きているのか、科学の目で見てみませんか?

私ごとですが、先日行われた空手道の試合がありました。4試合、2分休憩間隔で行ったのですが、4試合目でばててしまい負けてしまいました。

私自身、栄養についてはある程度知っており、実践したつもりですが・・・甘かったようです。次の試合に向けて科学的 あ準備をするために、徹底的に調べました。おそらくこの記事を書くために読んだ論文は、30を超えると思います(正確に数えていなくて申し訳ない。)。

この記事を最後まで読めば、なぜ選手がバテるのか、そして試合当日、選手のパフォーマンスを120%引き出すために「何を」「いつ」「どれだけ」補給すべきかが、手に取るように分かります。さあ、科学を味方につけて、次の試合の勝利を掴み取りましょう。

■ なぜ「糖質」が勝敗を分けるのか?エネルギーの科学

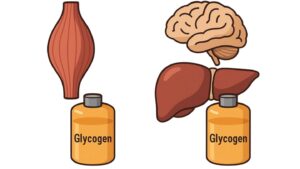

まず大前提として、人間の身体が動くための主要なガソリンは「グリコーゲン」という糖質です 。これは、筋肉と肝臓という2つのタンクに貯蔵されています

- 筋肉グリコーゲン:筋肉を動かすための直接的なガソリン 。

-

肝臓グリコーゲン:脳のエネルギー源であり、血糖値を一定に保つ司令塔 。

試合で激しく動けば、これらのタンクは空に近づきます。そして、タンクが空になること(=グリコーゲン枯渇)が、パフォーマンス低下の直接的な引き金となるのです 。

【重要ポイント】 エネルギー切れの影響は、身体だけではありません。肝臓のグリコーゲンが減って血糖値が下がると、脳へのエネルギー供給が滞ります 。その結果、集中力や判断力の低下、戦術的ミスの増加といった「脳の疲労」を引き起こすのです 。試合終盤の致命的なミスは、このメカニズムで説明できます。

つまり、試合で勝ち抜くための戦略とは、「いかにしてグリコーゲンのタンクを空にせず、最後までエネルギーを供給し続けるか」という、エネルギーマネジメントそのものなのです。

私が4試合目で”バテた”のは、2分間という短い休憩の中で、いかに栄養補給できるかがカギでした。反省しています。

■ 【最重要】2種類の糖を制する者が試合を制す!ブドウ糖と果糖の最強コンビ

この2つの糖は、体への吸収経路と主な役割が異なります。

-

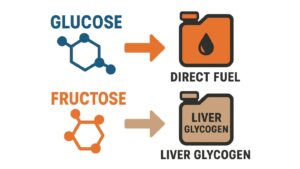

ブドウ糖(グルコース):筋肉の直接的なガソリン 。しかし、腸から一度に吸収できる量には限界(1時間あたり約60g)あり。これ以上摂っても吸収されず、お腹の不調の原因に 。

-

果糖(フルクトース):主に肝臓に運ばれ、脳のエネルギー源を維持する「肝臓グリコーゲン」を優先的に補充 。筋肉への直接的な燃料にはなりにくいが、司令塔である脳のガス欠を防ぐ、極めて重要な役割を担う。

ブドウ糖だけでは、筋肉は動かせても、吸収の限界や脳のエネルギー問題が残ります。果糖だけでは、筋肉への即時エネルギー供給が不足します。

そこで現代スポーツ科学の結論が、「ブドウ糖と果糖を同時に摂取する」ことです 。異なる吸収経路(扉)を使うことで、腸の吸収限界というボトルネックを回避し、より多くの糖質を、より速く、かつ腹に優しく吸収できるのです 。

この戦略は「複合輸送炭水化物(Multiple Transportable Carbohydrates; MTC」と呼ばれ、持久系運動においてパフォーマンスを1~9%向上させることが数多くの研究で示されています。

試合当日に強い体は、前日の栄養設計から決まる

前日は高糖質(7〜12g/kg体重)で筋グリコーゲンと肝グリコーゲンの「満タン化」。主食中心+果物や100%果汁ジュースで果糖も適量入れて、肝のタンクも満たす。就寝前の軽い糖質(例:100%果汁200mLやバナナ)で、朝の低血糖回避も有効。

ブドウ糖と果糖の役割分担──MTCで“吸収のボトルネック”を外す

- ブドウ糖(マルトデキストリン含む):SGLT1経路。単独ではおおむね〜60 g/hが頭打ち。

- 果糖:GLUT5経路。肝経由でブドウ糖・乳酸として間接的に筋を支援、肝グリコーゲン補充にも寄与。

はい、ご要望に応じてリライトします。

2つの吸収経路で、回復を1.5倍速にする

これまで、糖質補給はブドウ糖が中心でした。しかし、ブドウ糖だけが通れる吸収経路(SGLT1)は、「片側一車線の道路」のようなもので、1時間に約60gしか吸収できないという限界(ボトルネック)がありました 。

そこで登場するのが、果糖が通るもう一つの経路(GLUT5)です。ブドウ糖と果糖を同時に摂取すると、この「二車線目の道路」が解放されます。2つの経路を同時に使うことで、1時間に90g以上、つまり従来の1.5倍以上の糖質を吸収できるようになります 。

吸収できるエネルギー量が大幅に増えるということは、それだけ試合で消耗したエネルギーの補充が加速するということです。これが、試合後の回復をより素早く、効率的にする科学的な根拠です。

試合前日〜当日のタイムラインと「何を・どれだけ」

| タイミング | 目的 | 栄養補給の柱 | めやす量(糖質) | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 前日 朝〜夕 | 筋/肝グリコーゲン満タン | 主食中心+果物/100%果汁 | 合計7〜12 g/kg/日 | 脂質は控えめ。水分と塩も並行。 |

| 前日 就寝前 | 夜間の血糖安定 | ジュース少量/バナナ/羊羹 | 15〜30 g | 食べ過ぎない。消化にやさしく。 |

| 当日 朝食(試合3〜4h前) | 消化負担をかけずエネルギー確保 | おにぎり+果物+100%果汁 | 1–3 g/kg | 低脂質・低食物繊維・低FODMAP傾向。 |

| 当日 直前(60〜90分前) | 血糖と肝グリコーゲンの微調整 | エナジージェル/羊羹/カステラ | 20–40 g | 少量ずつ。水と一緒に。 |

| 試合間(ゴールデンタイム:30分以内) | グリコーゲン再合成を加速 | ゼリー+100%果汁+バナナ(MTC) | 30–60 g(短間隔) | 脂質は徹底カット。水分も同時に。 |

| 試合間(60分以上空く) | 次戦のパワー維持 | おにぎり(梅/鮭)+ゼリー | 1–1.2 g/kg/間隔 | タンパク質は少量(糖:タン=3–4:1)。 |

| 食品 | 糖質量(目安) | 糖の種類(傾向) |

|---|---|---|

| おにぎり 1個 | 約35~40g | 主にブドウ糖(デンプン由来) |

| バナナ 1本 | 約21~25g | ブドウ糖と果糖をバランス良く含む |

| ポカリスエット 500ml | 31g | ブドウ糖と果糖を配合 |

| 野菜ジュース 200ml | 約15~25g | 主に果糖(製品の果物量による) |

※糖質量は目安です。おにぎりは具材、野菜ジュースは製品によって大きく異なります。

※正確な数値や配合は栄養成分表示をご確認ください。

■ 試合シナリオ別「勝利の栄養補給」ロードマップ

では、このMTC戦略を具体的にどう使えばいいのか。競技タイプ別に見ていきましょう。

シナリオ1:1Dayトーナメント(柔道、空手、バドミントンなど)

【ミッション:短時間で脳と身体を回復させよ!】

-

課題: 試合間の短い休憩(数分~数時間)で、次の試合のパフォーマンス、特に判断力や反応速度を維持することです 。

-

戦略: ここで主役になるのは「果糖」です。短い休憩時間では、筋肉グリコーゲンの完全な回復は望めません 。それよりも、脳のエネルギー源となる血糖値を維持する「肝臓グリコーゲン」をいかに素早く回復させるかが勝敗を分けます 。研究では、運動後の肝グリコーゲン回復において、果糖を含むMTCはブドウ糖単独の

約2倍効果的であることが示されています。 -

アクションプラン: 試合終了直後、すぐに果糖を含む液体やジェルを摂取する。例:エネルギーゼリー飲料、100%オレンジジュース、バナナなど。これらはブドウ糖と果糖をバランス良く含みます 。

シナリオ2:連日連戦(サッカー、野球など)

【ミッション:24時間で完全回復せよ!】

-

課題: 約24時間という限られた時間で、消耗した筋肉と肝臓、両方のグリコーゲンタンクを満タンにすることです 。

-

戦略: 試合終了後、最初の4時間が勝負です。この「ゴールデンタイム」に、筋肉と肝臓の両方を効率的に回復させるため、ブドウ糖と果糖を組み合わせた炭水化物と、筋肉の修復材料となるタンパク質を積極的に摂取します。

-

アクションプラン: 試合後30分以内に、体重1kgあたり1.0~1.2gの炭水化物と、20~25gのタンパク質を摂取開始。例:鮭おにぎり+エネルギーゼリー、あんぱん+牛乳、リカバリードリンクなど 。MTC戦略は、高用量の炭水化物摂取でも消化器系の不快感を軽減します。

シナリオ3:単発の持久戦(マラソン、長時間の試合など)

【ミッション:最後までエネルギーを持続させよ!】

-

課題: 試合中のエネルギー切れ(ハンガーノック)を防ぎ、パフォーマンスを最後まで維持することです 。

-

戦略: 事前の「カーボローディング」と、試合中の計画的な「MTC補給」が二本柱です。

-

アクションプラン:

-

試合前(36~48時間前): 高炭水化物食(体重1kgあたり8-12g/日)でカーボローディング。果物なども取り入れ、肝臓のタンクも満タンに 。

-

試合中: 1時間あたり60~90gのMTCを目標に、計画的に摂取します 。スポーツドリンクやジェルを組み合わせ、枯渇する前に補給を開始することが重要です 。

-

■ コンビニ・ドラッグストアで選ぶべき商品!

試合当日は、自宅ではなく宿泊先から会場に向かうことが多くあると思います。

だからこそ、コンビニやドラッグストアで補給する栄養商品を選ぶ必要あるでしょう。

コンビニやドラッグストアは、試合当日に補給する最強の栄養商品がたくさんあります。

ただし、粗悪なものもたくさんあり、商品選びには科学的な知識が必要です。

【推奨】ティア1(最優先で選ぶべき即戦力)

これらは高糖質・低脂質で、素早いエネルギー補給に最適です 。エネルギーゼリー飲料: 究極の即時補給食。脂質ゼロで消化の必要がほとんどない液体エネルギーです。

-

100%果汁ジュース: ブドウ糖と果糖、そして水分を同時に補給できる優れた選択肢 。

-

バナナ: 消化が良く、MTC(ブドウ糖・果糖)とカリウムを補給できるアスリートの王道 。

-

カステラ: 高炭水化物・低脂質の理想的な補給食。原材料がシンプルで胃に優しい 。

-

あんぱん・ようかん: あんこは優れた炭水化物源。脂質が極めて少なく、非常に効率的なエネルギー補給ツールです 。

【要注意】ティア2:メインステイ(選び方が重要な定番品)

補給の土台になりますが、「隠れ脂質」に注意が必要です 。

-

おにぎり: 持続的なエネルギー源。ただし、具材が命。ツナマヨ、から揚げ、カルビは脂質が多くNG。塩、梅、昆布、鮭を選びましょう。

-

サンドイッチ: マヨネーズは脂質の塊。たまごサンドやツナサンドは脂質が20gを超えることもあり、回復の妨げになります 。ハムやジャム、フルーツサンドなど、低脂質なものを選びましょう 。

【禁止】サイドライン(試合間は絶対に避けるべきもの)

これらの食品に含まれる脂質は、胃に長く留まり、糖質の消化吸収を邪魔する「ブロッカー」として働きます 。試合間の摂取は致命的なミスです。

-

揚げ物: カレーパン、フライドチキン、コロッケなど 。

-

脂質の多いパン: デニッシュ、クロワッサン、メロンパンなど 。

-

スナック菓子: ポテトチップスなど 。

■ まとめ:勝利への栄養戦略チートシート

最後に、今日の要点をまとめましょう。これさえ押さえれば、あなたもチームを勝利に導く栄養戦略家です。

【勝利の栄養戦略 まとめ】

-

パフォーマンスの土台は「糖質」:試合後半のバテは、筋肉と脳のエネルギー切れが原因。

-

最強のコンビは「ブドウ糖+果糖」:筋肉(ブドウ糖)と脳(果糖)の両方にエネルギーを届け、吸収効率も最大化する。

-

試合直後は即、糖質補給:回復のゴールデンタイムを逃さず、果糖を含む補給食を摂る。

-

脂質はブロッカー:試合間の揚げ物や脂っこいパンは、回復を遅らせる最大の敵。

-

「腸を鍛える」:本番で使う補給戦略は、必ず練習で試し、自分に合ったものを見つけること。

科学的根拠に基づいた栄養戦略は、才能や練習量と同じくらい、強力な武器になります。この記事で得た知識を武器に、選手の可能性を最大限に引き出し、次の試合での勝利を掴んでください。

■ Q&A

Q1: 「果糖は体に悪いと聞きましたが…?」

A: それは、運動習慣がなくエネルギーが常に満ち足りている人の話です 。運動後のアスリートの身体は、エネルギーが枯渇した「スポンジ」のような状態 。この文脈では、摂取された果糖は脂肪にならず、優先的に肝臓の回復に使われる「スーパー燃料」に変わります 。文脈こそが全てなのです 。

Q2: 「試合当日に初めて試してもいいですか?」

A: 絶対にダメです!レース当日に新しいことを試すのは、最も避けるべき行為です。必ず強度の高い練習の日に、本番と同じ補給戦略を試してください。実は、腸もトレーニングによって鍛えることができます 。普段からレースで使う補給食を摂ることで、腸の吸収能力を高め、お腹のトラブルを予防できるのです 。これを「腸を鍛える(Training the Gut)」と言います 。

Q3: 「回復にはプロテインだけ飲んでおけばいいんですよね?」

A: 大きな誤解です。運動後の回復の主役は、あくまで枯渇したエネルギーを補充する糖質(炭水化物)です 。タンパク質は筋肉の修復材であり、ガソリンにはなりません。研究では、炭水化物とタンパク質を3:1から4:1の比率で同時に摂取すると、回復が促進されることが示されています 。

【参考文献】

- Jeukendrup AE. Carbohydrate and exercise performance: the role of multiple transportable carbohydrates. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010 Jul;13(4):452-7.

- Gonzalez JT, Fuchs CJ, Betts JA, van Loon LJ. Glucose Plus Fructose Ingestion for Post-Exercise Recovery-Greater than the Sum of Its Parts? Nutrients. 2017 Mar 30;9(4):344.

コメント