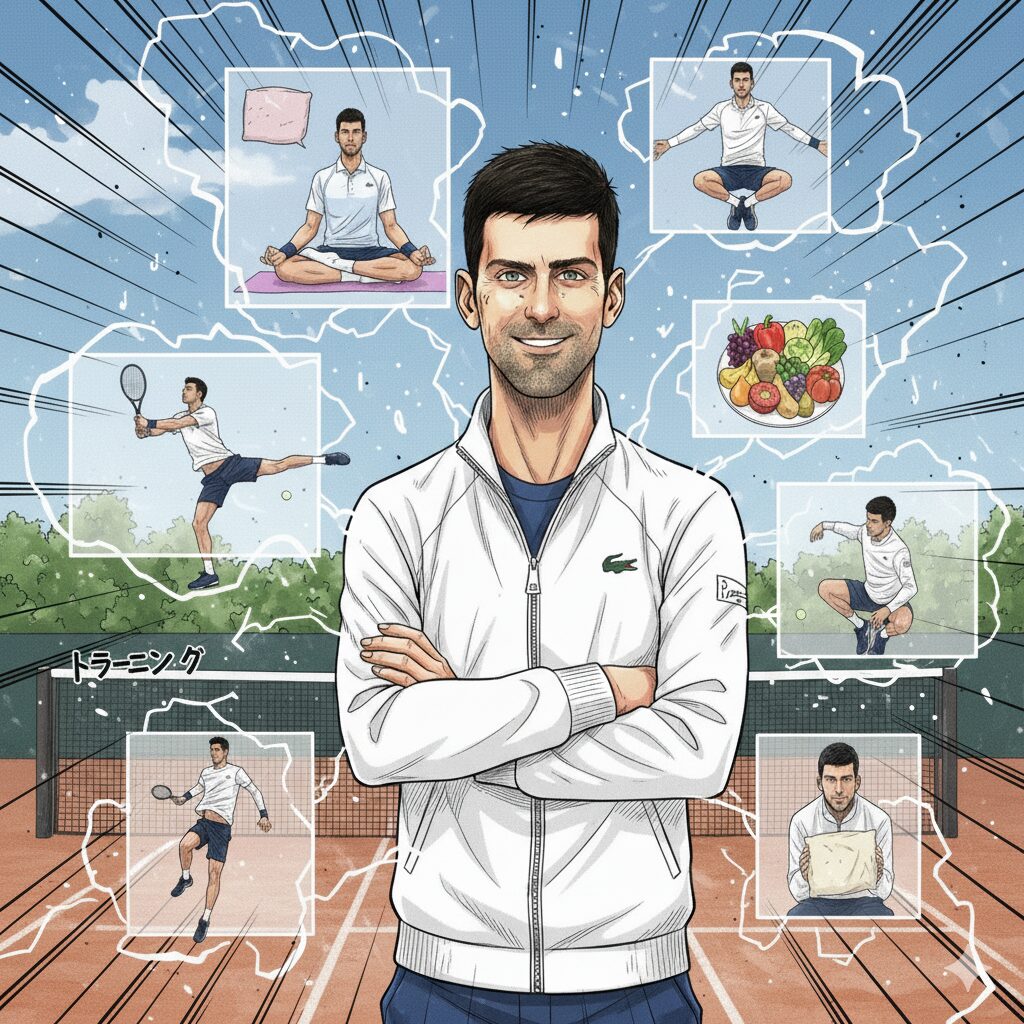

世界最強のテニスプレーヤー、ノバク・ジョコビッチ。

30代半ばを過ぎてもなお、世界のトップに君臨し続けるその姿に、「なぜ彼はこれほどまでに強いのか?」と疑問に思ったことはありませんか?

爆発的なパワーや超高速サーブといった派手さだけではない、彼の強さの根底には、

「トレーニング」「食事」「回復」 という3つの要素を究極のレベルで連動させる、緻密に計算された哲学が存在します

この記事では、ジョコビッチの強さの源泉を徹底解剖。彼が日々実践する具体的なトレーニングメニューから、彼のキャリアを劇的に変えた食事術、そして次への戦いに備えるための超回復(リカバリー)法まで、深く掘り下げて解説します。

本記事を読めば、ジョコビッチの強さの秘密がわかるだけでなく、あなたのパフォーマンスや日々のコンディショニングにも活かせるヒントがきっと見つかるはずです。

テニスプレーヤーだけでなく、他競技を行っている人にも参考になることばかりです。

世界王者の思考と習慣に触れ、あなた自身のポテンシャルを最大限に引き出しましょう。

-

長期的に高い成果を出し続けるための思考法

-

怪我を防ぎ、パフォーマンスを最大化する身体の作り方

-

集中力と思考の明晰さを生み出す食事術

-

燃え尽きを防ぎ、心身をリセットする回復の技術

パフォーマンスを最大化する!ジョコビッチのフィジカルトレーニングメニュー

ジョコビッチのトレーニング哲学は、単に重いウェイトを挙げるような従来のパワー重視の方法とは一線を画します。彼の身体は、筋肉量を増やすことよりも、俊敏で、怪我への耐性が高く、効率的な動きを生み出すことに主眼が置かれています

その根底にあるのは、

試合への完璧な準備:科学的根拠に基づく動的ウォームアップ

彼の強さを支える最初のステップは、科学的に最適化されたウォームアップにあります。かつて主流だった静的ストレッチ(一定時間筋肉を伸ばし続ける方法)は、実はその後のパワーやスピードを低下させる可能性があることが研究で示されています

ジョコビッチが採用するのは「動的ウォームアップ」です

このアプローチは、「活動後増強(Post-Activation Potentiation, PAP)」として知られる神経学的な現象を利用します

爆発的なパワーの源泉:プライオメトリクスとカリステニクス

ジョコビッチのトレーニングの基礎は、腕立て伏せや懸垂、スクワットといった自重トレーニング(カリステニクス)です

ボックスジャンプやバーピーといったエクササイズがこれにあたり

しかし、ジョコビッチにとっての真の価値は、単なるパワー向上だけではありません。それは「リアクティブストレングス(反応筋力)」の向上にあります

しなやかさと強さの両立:ヨガの多面的な効果

ジョコビッチの驚異的な柔軟性は、単なる「体の柔らかさ」ではありません。彼は熱心なヨガの実践者であり、その効果は多岐にわたります

科学的な研究では、ヨガが柔軟性やバランスだけでなく、機能的な動きのパターン(例:深いスクワットの質)を改善することが示されています

彼のトレーニングにおいてヨガは、プライオメトリクスと強力な相乗効果を生み出します

-

トレーニング哲学: 筋力よりも柔軟性と効率性を重視

-

ウォームアップ: 科学的根拠に基づく動的ウォームアップ

-

ウォームアップの目的: 活動後増強(PAP)で神経系を興奮させる

-

パワーの源泉: プライオメトリクスと自重トレーニング(カリステニクス)

-

トレーニング効果: リアクティブストレングス(反応筋力)の向上

-

柔軟性の秘訣: ヨガの多面的な効果

-

相乗効果: ヨガとプライオメトリクスの組み合わせ

トレーニング効果を引き出す!ジョコビッチの食事術とメニュー

ジョコビッチのキャリアを語る上で、2010年に行われた食事改革は避けて通れません

すべてはここから始まった – キャリアを変えた「発見」

2010年、ジョコビッチは栄養学者のイゴール・セトジェヴィッチ博士によって「グルテンおよび乳製品不耐性(非セリアック・グルテン過敏症)」という診断を受けます

その診断を確信に変えたのは、彼自身の体を使った実証テストでした

科学的には、非セリアック病のアスリートに対するグルテンフリー食のパフォーマンス向上効果は証明されておらず、むしろ反証されています

科学的には、非セリアック病のアスリートに対するグルテンフリー食の有効性は証明されていません。ジョコビッチ選手にとっては個人的に劇的な効果があったけど、万人向けとは限らないんだ。大切なのは、彼のように『自分の身体の声を聞く』ことだよ。

ジョコビッチ流食事法の3つの基本原則

彼の食事法の根幹は、パフォーマンスを阻害する要因を徹底的に排除し、体をクリーンに保つことにあります

-

1. 植物中心・抗炎症の食事 果物、野菜、ナッツ、種子、豆類を食事の中心に据え、体内の炎症を最小限に抑えることを目指しています

。彼は自身を「ヴィーガン」とは称していませんが、食事の大部分は植物性食品で構成されています 。 -

2. グルテンと乳製品の徹底排除 彼の食事法の礎石(cornerstone)です

。彼にとってこれらの食品は、体内で炎症や消化不良を引き起こし、スタミナに直接的な悪影響を及ぼす原因でした 。 -

3. 精製された砂糖と加工食品の制限 エネルギーの急激な変動や全身の炎症を防ぐため、精製糖は厳しく制限

。甘味が必要な際は、果物やマヌカハニーといった天然の糖分から摂取し、常に未加工の自然食品を基本としています 。

パフォーマンスを最適化する高度な戦略

基本原則に加え、彼はパフォーマンスをさらに引き出すための高度な戦略も取り入れています

-

食事のタイミングと構成 食事は時間帯によって明確に目的が分けられています

。 -

朝食: エネルギー源として、グルテンフリーのオーツ麦やナッツ、果物などが入った「パワーボウル」を摂取します

。 -

昼食: 練習の燃料補給のため、グルテンフリーパスタやキヌアといった複合炭水化物が中心となります

。 -

夕食: 筋肉の修復と回復を促すため、魚や鶏肉といったタンパク質に重点が置かれます

。

-

-

戦略的な水分補給 一日の始まりは、デトックスを助けるためのレモン入りのお湯から

。消化を遅らせないよう、冷たい水は避けています 。 -

インターミッテント・ファスティング(16:8法) 1日のうち食事を摂る時間を8時間に制限し、残りの16時間は断食する食事法も実践しています

。彼自身、これにより消化機能や日中のエネルギーレベルが向上したと語っています 。

ジョコビッチの一日の食事プラン(例)

一日の食事プラン(モデルケース)

| 時間/食事 | 食品/飲料の例 | 主な栄養目的 |

|---|---|---|

| 起床時 | レモン入りのお湯、セロリジュース | リセットと浄化。身体を目覚めさせ、一日をクリーンな状態で始める。 |

| 午前(朝食) | 「パワーボウル」(グルテンフリーオーツ、ナッツ、ベリーなど) | 持続的なエネルギー供給。日中の活動を支える良質な燃料を補給する。 |

| 午後(昼食) | グルテンフリーパスタと野菜など | パフォーマンスの維持。午後の集中力を切らさないためのエネルギー補給。 |

| 夜(夕食) | サーモンフィレと蒸し野菜など | 修復と回復。一日の消耗を回復させ、翌日に備える。 |

この食事改革は、彼の身体を修復しただけでなく「自分の身体の声を聞き、常識にとらわれずに最適な方法を探求する」という彼のプロアスリートとしての思考様式そのものを再構築しました

-

キャリアの転換点: 2010年の食事改革

-

きっかけ: グルテンおよび乳製品不耐性の診断

-

決意の理由: 自身の体を使った実証テストで効果を確信

-

基本原則①: 植物中心・抗炎症の食事

-

基本原則②: グルテンと乳製品の徹底排除

-

基本原則③: 精製された砂糖と加工食品の制限

-

高度な戦略: 食事のタイミングと構成を目的別に最適化

-

水分補給: レモン入りのお湯から始め、冷水は避ける

-

追加戦略: インターミッテント・ファスティング(16:8法)の実践

最高のコンディションを維持する回復(リカバリー)戦略

ジョコビッチにとって、リカバリーは単なる「休息」ではありません。それは、過酷なトレーニングと食事の効果を身体に定着させ、次の戦いに向けて心身を最高の状態にリセットするための、トレーニングと同等に重要な戦略的プロセスです

心身をリセットする日々の習慣

ジョコビッチの回復戦略の土台となるのは、日々の地道な習慣です。

-

フォームローリング トレーニングや試合の後、彼は日常的にフォームローラーを使い、筋膜を解放して筋肉の硬直を和らげています

。科学的には、フォームローリングの最も強力な効果は、生理的な修復を劇的に早めることよりも、「遅発性筋肉痛(DOMS)の”知覚”を大幅に減らす」ことにあるとされています 。つまり、「痛みが少ない」と感じることで、ためらいなく次のトレーニングに臨めるという、心理生理学的なメリットが大きいのです 。 -

質の高い睡眠 彼は睡眠をパフォーマンスに不可欠な要素と捉えており

、認知機能と感情の調整のために、その質を非常に重視しています。 -

自然とのつながり 最先端技術を駆使する一方で、彼はハイキングなどで自然の中に身を置くことを、精神的な癒やしとセンタリングのための重要なツールとして活用しています

。

アスリートと睡眠:理想的な休息がパフォーマンスを爆上げする

アスリートが”よりよい”睡眠をとれるように、睡眠方法などくわしく解説しています。

神経系から回復を促すヨガとマインドフルネス

ジョコビッチのリカバリー戦略の核心は、単なる身体のケアに留まりません。彼はヨガや瞑想を通じて、自律神経系に直接働きかけ、回復をコントロールしています

ヨガの深い呼吸とマインドフルな動きは、心身を興奮状態にする「交感神経」から、リラックスさせる「副交感神経(「休息・消化」モード)」へとスイッチを切り替える効果があることが科学的に示されています

これは、試合中の極度のプレッシャー下で冷静さを保ち、ポイント間で素早く精神状態をリセットする彼の驚異的なメンタルタフネスにも直結しています

最先端科学への探求心 – CVACポッドの役割

彼のリカバリーへの飽くなき探求心を象徴するのが、「スペースエッグ」とも呼ばれる

CVACポッドの活用です

ただし、現時点では、アスリートの回復に対するCVACポッドの効果を支持する、独立した科学的エビデンスは著しく欠如しています

しかし、ジョコビッチにとっての価値は、証明された効果だけではないのかもしれません。考えうる全ての手段を尽くしているという自信、そして先進技術がもたらす強力なプラセボ効果

リカバリーの位置づけ: トレーニングと同等に重要な戦略的プロセス

日々の習慣: フォームローリング、質の高い睡眠、自然とのつながり

フォームローリングの目的: 筋肉痛の「知覚」を減らす心理生理学的メリット

核心戦略: ヨガとマインドフルネスで神経系をコントロール

神経系への効果: 副交感神経を優位にし、心拍変動(HRV)を改善

メンタルへの影響: 驚異的なメンタルタフネスに直結

最先端技術: CVACポッド(スペースエッグ)の活用

科学的見解: CVACポッドの効果を支持するエビデンスは乏しい

心理的効果: 自信と強力なプラセボ効果の可能性

まとめ:あなたも実践できる「ジョコビッチ・メソッド」

ここまで、ノバク・ジョコビッチの強さの源泉を「トレーニング」「食事」「回復」という3つの側面から徹底的に解剖してきました。

彼の驚異的なパフォーマンスは、単一の「秘密」によるものではありません

フィジカルトレーニング、キャリアの転換点となった厳格な食事術、そして心身を完璧にリセットする回復戦略、これら全てが相互に連携し、相乗効果を生み出すよう設計された「統合されたシステム」の産物なのです

-

トレーニングは、爆発的なパワーを安全に生み出すための土台となる「機能的な可動性」をヨガで築き

、 -

食事は、最高のパフォーマンスを発揮するためのクリーンなエネルギーを供給するだけでなく、集中力を支える脳の生化学的な環境を整え

、 -

回復は、肉体的な修復はもちろん、神経系を整えることで次への一貫したトレーニングを可能にし、長期的な成長の礎となっています

。

しかし、このシステムの真の核心は、彼の「比類なき規律と、自らの心身の声に耳を傾ける能力」にあります

この記事を読んで、彼のストイックさに圧倒されたかもしれません。しかし、彼の哲学から私たちが学び、今日から実践できることは数多くあります。

-

まずは、自分の体の声を聞くことから始めてみませんか? 食事の後に体が重く感じることはないか、どのようなウォームアップが最も調子が良いか、意識を向けるだけでも変化の第一歩です。

-

次に、何か一つでも新しい習慣を取り入れてみましょう。 それは5分間のヨガや瞑想かもしれませんし、練習後のフォームローリングかもしれません。

ジョコビッチが後世に残す最大の遺産は、数々の記録だけではないでしょう。それは、アスリートが自らのキャリアを主体的に設計し、心身の全体的な最適化を知的に追求することで、いかにして最高のパフォーマンスを長く維持できるかを示した、この包括的な「青写真(ブループリント)」そのものなのです

この記事が、あなたのパフォーマンスを向上させるための一助となれば幸いです。

コメント