「運動もしてるし、食事にも気をつけているのに、なぜか脂肪が減らない…」

そんな悩み、ありませんか?とくにお腹まわりの脂肪は落ちにくく、「もう体質のせい?」とあきらめかけている人も多いのではないでしょうか。

私自身も、最近知りました。

「白色脂肪細胞」「褐色脂肪細胞」──その違いや、脂肪が“燃える仕組み”について深くは知りませんでした。

でも、論文を調べるうちに、脂肪が落ちにくい人ほど知らない“代謝の秘密”があることがわかりました。

鍵を握るのは、「褐色脂肪細胞」と「UCP1(脱共役たんぱく質1)」。

これは、“ため込む脂肪”とは違い、熱としてエネルギーを燃やす脂肪細胞。しかも、生まれつき持っているだけでなく、日常の習慣で活性化させることができるのです。

寒冷刺激、運動、食事、コーヒー──科学的に証明された方法で、あなたの代謝は大きく変わります。

この記事では、医学論文をもとに「燃やす脂肪細胞」=褐色脂肪細胞の正体と、それを自分で活性化する方法を徹底解説します。

「削る」ダイエットではなく、「燃える体を育てる」戦略を、今こそ始めてみませんか?

なぜ脂肪が減らないのか?──“ため込む脂肪”と“燃える脂肪”の違いとは

脂肪には種類がある──白色・褐色・ベージュの基本比較

「毎日がんばって運動してるのに、なんでお腹の脂肪だけ落ちないんだろう?」

そんな悩みを抱えている人は少なくありません。

でも、その理由は「努力が足りない」からではなく、脂肪の“種類”を知らないからかもしれません。

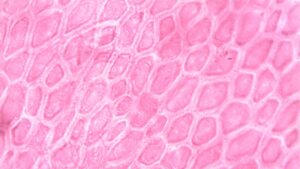

実は私たちの体には、脂肪細胞が3種類あります。

それぞれの特徴を一言でいえば──

-

白色脂肪細胞(WAT)は「ためる脂肪」

-

褐色脂肪細胞(BAT)は「燃やす脂肪」

-

ベージュ脂肪細胞(Beige fat)は「変われる脂肪」

以下の表をご覧ください。

| 種類 | 役割 | 主な特徴 | 分布場所 |

|---|---|---|---|

| 白色脂肪細胞(WAT) | エネルギーを蓄える | 脂肪滴が大きい/ミトコンドリアが少ない | お腹・太もも・内臓まわり |

| 褐色脂肪細胞(BAT) | エネルギーを燃やす | ミトコンドリアが豊富/UCP1を多く含む | 鎖骨上・肩甲骨・背中 |

| ベージュ脂肪細胞 | 条件次第で燃やす細胞 | 白色脂肪が寒さや運動などの刺激で変化して生まれる | 白色脂肪の中に点在 |

つまり、「脂肪を落とす」ためには単に減らすだけではなく、

“脂肪の性質そのものを変える”という新しい視点が必要になるのです。

脂肪を燃やすカギは「UCP1」にあった

では、「燃やす脂肪」はなぜ燃えるのか?

その秘密を握るのが、UCP1(脱共役たんぱく質1*というたんぱく質です。

このUCP1は、脂肪細胞の中にあるミトコンドリアという“エネルギー工場”で働いています。

通常、ミトコンドリアは食事などで得たエネルギーからATP(細胞の燃料)を作り出します。

ところがUCP1が働くと、この流れが“脱線”して──

ATPを作らず、エネルギーを熱として一気に放出するのです。

これはまるで、電気を蓄えるバッテリー(白色脂肪)が、突然ヒーター(褐色脂肪)に変わるようなもの。

つまり、UCP1は脂肪を“燃料”ではなく“熱”に変えるスイッチ。

このスイッチがONになっているかどうかが、「燃えにくい体」と「燃えやすい体」を分ける最大の違いです。

褐色脂肪細胞は“生まれつき”だけじゃない?

「それって赤ちゃんだけにある脂肪でしょ?」

──そう思っている人も多いかもしれません。

たしかに褐色脂肪細胞(BAT)は、新生児期に多く、加齢とともに減少することは事実です。

しかし、最新の画像診断技術(PET-CTなど)により、成人にもBATが存在することが明らかになっています。

特に確認されている部位は以下のとおり:

-

鎖骨の上(鎖骨上窩)

-

肩甲骨の内側

-

脊柱の両側(胸椎〜腰椎あたり)

-

首〜胸部の深部

これらの部位は、体温調節に関わる“戦略的な場所”であり、寒冷刺激を受けることでBATが活性化し、熱を産生するのです。

つまり、「燃える脂肪」は大人の体にもちゃんと残っている──

使っていないだけで、眠っている“燃焼エンジン”があるということです。

科学が証明する「脂肪を燃やす体」のメカニズム

、褐色脂肪細胞やUCP1が活性化すると、実際にどんな変化が体に起きるのでしょうか?

その答えは、すでにヒトを対象とした臨床研究によって明らかになっています。

たとえば、Chondronikolaら(2014)は、褐色脂肪の量が多い成人は、

-

同じカロリーを摂取しても、体脂肪の蓄積が少なく、

-

インスリン感受性が高く、

-

糖代謝が良好である

ことを報告しています。

さらにSidossis & Kajimura(2015)のレビューによると、褐色脂肪およびベージュ脂肪の活性化は、以下のような代謝的メリットと関連しています:

-

基礎代謝の増加

-

糖尿病リスクの低下

-

血中中性脂肪の低下

-

肝脂肪の減少

-

心血管疾患の予防

つまり、褐色脂肪やベージュ脂肪細胞を「活性化する」ことは、単に“痩せやすくなる”だけではなく、

体全体の代謝環境を良好にし、健康寿命を伸ばす可能性があるということです。

今日からできる!褐色脂肪細胞を活性化する科学的メソッド

寒冷刺激──冷やすだけで脂肪が燃える理由

「えっ、冷やすだけで脂肪が燃えるの?」

にわかには信じがたいかもしれませんが、これは科学的に証明された事実です。

実際、体が寒さを感じると、自律神経が働き、体温を維持するために褐色脂肪が活性化されます。

特に注目すべきなのが、Chondronikolaら(2014)のヒト研究です。

この研究では、健康な被験者に1日2時間、16~17℃の部屋で10日間過ごさせた結果──

-

UCP1の発現が増加

-

褐色脂肪組織の活性化が確認

-

インスリン感受性の改善

-

基礎代謝の上昇

が認められました。

つまり、ほんのわずかな冷刺激でも、脂肪が“燃える体質”へと変わり始めるのです。

実践のヒント:無理なく続ける寒冷刺激

-

朝の洗顔ついでに冷水で首まわりを冷やす

-

シャワーの最後10秒だけ冷水を当てる

-

寒い日はあえて上着を薄めにして過ごす(部屋で)

ポイントは、無理のない範囲で“寒さ”を感じる時間をつくること。

“冷えすぎ”に注意しながら、褐色脂肪にスイッチを入れていきましょう。

私は1分間行うという、かなり過酷なことを行っています。

運動──“筋肉のホルモン”が脂肪に働きかける

運動によって脂肪が燃える──

これは誰もが知っていることですが、実は脂肪の“性質そのもの”を変える力もあるとしたらどうでしょう?

注目すべきは、運動中に筋肉から分泌されるマイオカイン(myokine)と呼ばれるホルモンです。

特に重要な3つのマイオカイン:

| 名称 | 作用 |

|---|---|

| イリシン(Irisin) | 白色脂肪をベージュ化/UCP1の発現を促進 |

| BAIBA | ミトコンドリア活性を高め、脂肪酸酸化を促進 |

| FGF21 | エネルギー代謝の調整/脂肪組織の熱産生を支援 |

研究紹介:Otero-Díazら(2018)

12週間の有酸素運動(ウォーキングやジョギング)を行ったところ、

-

被験者の皮下脂肪でUCP1やPGC-1αなどの熱産生遺伝子が増加

-

特にお腹まわりの脂肪でベージュ化の兆候が強く見られた

という結果が得られました。これはつまり、運動によって脂肪細胞が“燃やすモード”に書き換えられたことを意味します。

実践のヒント:褐色脂肪を目覚めさせる運動とは?

-

週3~5回の有酸素運動(1回30分以上がおすすめ)

-

HIIT(高強度インターバルトレーニング)は短時間でも効果的

-

朝のウォーキング+軽い筋トレの“ハイブリッド型”も効果大

特にHIITでは、運動後48時間にわたって代謝が高い状態(EPOC)が続くとされており、

ベージュ脂肪の活性にも良い影響を与える可能性があります(Stanford et al., 2015)。

食事──カプサイシン・魚油・断食、そしてコーヒー

「食べるもの」によっても、脂肪は“ため込む”から“燃やす”に変わる──

そうした食事由来の褐色脂肪活性化が近年注目されています。

特に、以下の4つの栄養素や習慣が科学的に検証されています:

カプサイシン(辛味成分)

唐辛子に含まれる辛味成分であるカプサイシンは、交感神経を刺激し、UCP1の発現を促進することがわかっています。

-

Yoneshiro et al.(2012)によると、

カプサイシンを含む食事の後、褐色脂肪の熱産生が増加し、エネルギー消費もアップしたとのこと。

魚油(オメガ3脂肪酸)

EPAやDHAなどに代表されるオメガ3脂肪酸は、脂肪組織の炎症を抑えつつ、ベージュ脂肪細胞の分化を促進する作用があります。

-

Ghandour et al.(2018)の研究では、

魚油を摂取したマウス群で、皮下脂肪のUCP1発現が増加。人でも同様のメカニズムがあると推察されています。

インターミッテント・ファスティング(断続的断食)

「時間を区切って食べる」ことは、ミトコンドリアの活性化やUCP1発現の向上につながるとする報告があります。

-

Kim et al.(2017)のレビューでは、

16時間断食×8時間摂取のパターンが、代謝酵素の活性化や脂肪組織の再構成に好影響を与えると示されています。

コーヒー(カフェイン)

朝の一杯が“脂肪燃焼スイッチ”になる──そんな研究も登場しています。

-

Symonds et al.(2019, Sci Rep)によると、

コーヒー摂取後に褐色脂肪の活動が有意に上昇。特にカフェインがUCP1を刺激する可能性が示唆されました。

実践のヒント:日常に取り入れる食習慣

-

朝はコーヒー+唐辛子入りスープ(唐辛子スープはなかなか難しいが・・)でスタート

-

昼食は魚(特にサバやイワシ)を選ぶ

-

夕食は20時までに済ませて、翌朝まで断食

こうした小さな積み重ねが、やがて体の脂肪代謝スイッチを切り替えていく力になります。

誰でもできる“褐色脂肪活性ルーティン”5選

ここまで見てきたように、「燃やす脂肪」を目覚めさせる方法はたくさんあります。

でも、「忙しい日常の中で、どう実践すればいいの?」という方のために──

今日から始められるルーティンを5つに厳選しました。

① 朝、顔を洗ったら冷水を首の後ろに当てる

-

鎖骨上・肩甲骨周囲の褐色脂肪ゾーンを冷刺激で起こす

-

わずか10秒でも継続で効果

② 出勤前に15分ウォーキング

-

寒さ+運動の“複合刺激”でUCP1が活性化

-

できれば早朝の冷気を感じながら行うと◎

③ 昼食に青魚+唐辛子メニュー

-

EPAとカプサイシンの“脂肪燃焼コンビ”を食事に

-

サバの味噌煮+ピリ辛豆腐スープなどが理想

④ 午後の眠気覚ましにブラックコーヒー

-

1日1杯、午後15時までがベスト

-

夕方以降は睡眠の質に影響が出るので注意

⑤ 夜は20時以降は食べない(時間制限食)

-

インスリンが下がる時間帯にUCP1活性が高まる

-

就寝前に温かいお茶で空腹を乗り切る工夫も大事

これらを無理なく生活に組み込むことで、

あなたの体は徐々に「燃えるスイッチ」がONになっていきます。

そして、「脂肪が落ちない体質」から「脂肪を燃やす体質」へと、静かに生まれ変わっていくはず!!

まとめ:「痩せる=削る」ではなく「変える・活性化させる」視点が鍵

私たちはつい、「痩せる=カロリー制限で体重を削ること」と考えがちです。

しかし、最新の代謝研究が示すのは“体質そのものを変える”という新たなアプローチ。

脂肪細胞は単なる“貯蔵庫”ではありません。

それ自体が代謝を左右するアクティブな組織であり、特に褐色脂肪細胞やベージュ脂肪細胞は、体内で熱を生み出す“内なるヒーター”のような存在です。

その働きを引き出す鍵こそが、この記事で紹介した UCP1。

そして、そのUCP1を活性化させる方法は、寒冷刺激・運動・食事など、今日から取り組めるものばかりです。

この記事のまとめ

| 方法 | 科学的根拠 | 実践例 |

|---|---|---|

| 寒冷刺激 | Chondronikola et al. (2014) | 朝の冷水、薄着での軽い外出 |

| 運動 | Otero-Díaz et al. (2018) | ウォーキング、HIIT、筋トレ |

| 食事 | Symonds et al. (2019) 他 | 魚油、カプサイシン、コーヒー、断食 |

脂肪は“敵”ではなく、“味方”に変えられる

脂肪を燃やす鍵は、外から無理に削ることではなく、内側からスイッチを入れること。

褐色脂肪細胞やUCP1の研究はまだ発展途上ですが、

「代謝を高める体質」は作れるというエビデンスは年々増えています。

「どうせ痩せられない」と思っていたあなたの体にも、

“燃える細胞”が眠っているのです。

最後に──私もこの研究で知りました

実この記事を書くにあたって初めて褐色脂肪細胞の存在とその力を知りました。

ただ削るだけのダイエットではなく、“育てていく”アプローチがあることに、深く感動しました。

だからこそ、今日から自分自身も以下を実践していきます:

-

朝の冷水刺激

-

食後のコーヒー

-

週3回の軽い運動

-

魚と唐辛子を含んだ食事

すべては「脂肪が燃える体」への第一歩。

読者のみなさんもぜひ、一緒に試してみてください。

📘 参考文献

コメント