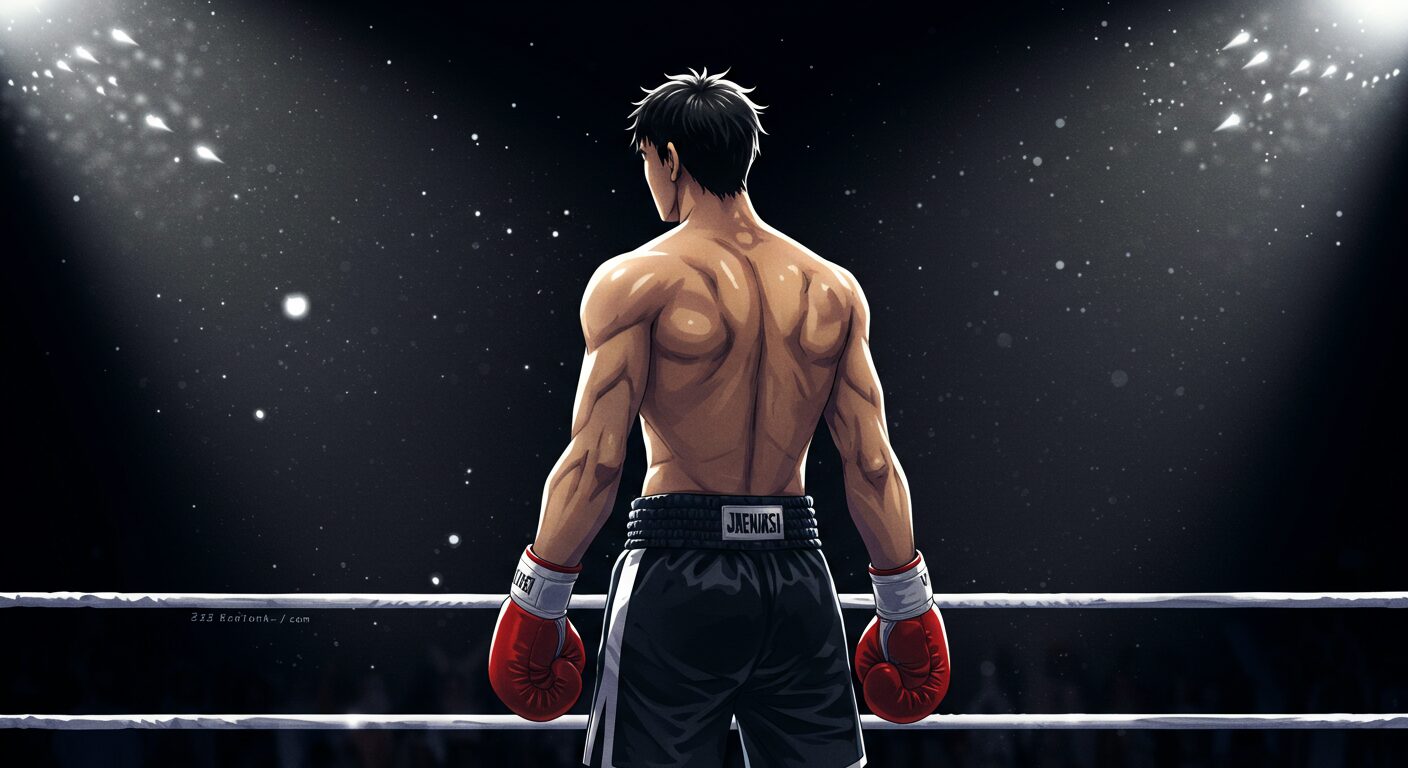

「世界のトップに君臨する井上尚弥選手は、一体どんな練習をしているのか?」

「限界を超え続ける井上尚弥選手は、どんな“日常”を送っているのか?」

そんな疑問を持ったことはないでしょうか?

世界を震撼させる井上尚弥選手。

特にボクシングをはじめとする格闘技に取り組んでいる方なら、井上尚弥選手のようになるために「世界で通用する練習方法を知りたい」「相手を圧倒する実利欲が欲しい」と悩んだ経験があるかもしれません。

私自身もスポーツに関わる立場として、

誰よりも過酷な舞台で戦い続ける井上尚弥選手が

“どんな練習をしているのか” “何を考えて日々を過ごしているのか”

を知りたくてたまりませんでした。

そこで今回は、井上尚弥選手の幼少期から現在までの練習メニューの変遷、

トレーニング哲学・食事管理・減量戦略・睡眠習慣までを徹底的に掘り下げ、

「なぜ彼は世界を獲り続けられるのか?」を深く解明していきます。

これは単にボクシング技術の話ではありません。

あらゆる競技のアスリートが参考にできる準備の本質が、ここにはあります。

井上尚弥という“完成されたアスリート”の強さは、

決して一朝一夕で築かれたものではありません。

誰もが真似できるわけではなくても、

井上尚弥選手の思考と習慣に「ヒント」は必ずあります。

それではここから、モンスター・井上尚弥選手の軌跡と哲学を学び、真似できるところはまねをしてあなたのパフォーマンスをアップさせましょう。

A MONSTER MAY.

Pre-sale begins tomorrow at 10AM PT 🍿 pic.twitter.com/nDy18uj6d9

— Top Rank Boxing (@trboxing) March 12, 2025

井上尚弥の練習メニューとトレーニングの進化──幼少期から現在までの全記録

幼少期のボクシングとの出会いと初期の練習メニュー

井上尚弥選手がボクシングを始めたのは6歳のとき。父でありトレーナーでもある井上真吾氏に自ら「ボクシングを教えてほしい」と頼み込んだのがきっかけです1)。

当初の練習は週に数回、いとこや友人も交えたクラブ活動のような形式で行われていました2)。

この時期の練習メニューは、ボクシングの基本動作を楽しく学ぶことに重点が置かれていました。

-

シャドーボクシング:鏡の前でフォームを確認しながら、基本的なパンチやディフェンスの動きを習得。

-

ミット打ち:父・真吾氏がミットを持ち、正確なパンチを打つ練習を反復。

-

フットワーク練習:ステップワークを磨くためのドリルを実施し、軽快な動きを身につける。

これらの練習を通じて、井上選手はボクシングの基礎体力と技術を幼少期から着実に積み上げていきました。

中学時代:本格的なトレーニングの開始と練習スケジュール

中学生になると、井上尚弥選手の練習はより本格的なものへと進化しました。

父・真吾氏の現役引退もあり、指導体制が整ったことで、練習の頻度と強度が増加しました。

この時期の練習スケジュールは以下の通りです1)2)。

-

平日:

-

放課後:学校終了後、ジムで約2時間のトレーニング。

-

ウォームアップ:縄跳びや軽いランニングで体を温める。

-

ミット打ち:コンビネーションの精度を高める練習。

-

サンドバッグ:持久力と打撃力を鍛えるための連打練習。

-

シャドーボクシング:フォームの確認と戦術のシミュレーション。

-

クールダウン:ストレッチで筋肉の疲労を和らげる。

-

-

-

週末:

-

午前:ロードワーク(5〜10kmのランニング)で持久力を強化。

-

午後:ジムでのスパーリングセッション。実戦形式での経験を積む。

-

このようなスケジュールにより、井上選手は技術面と体力面の両方をバランスよく向上させていきました。

お父様の指導者としてのスキルがすごいのかな?と思わせるエピソードだね。

良い指導者に出会えるか?親のかかわりはどうか?それががカギになる!

高校時代:全国大会での活躍と練習内容の深化

高校時代、井上尚弥選手は全国大会での活躍を通じて、その名を全国に轟かせました1)2)。

この時期の練習は、さらなる高みを目指すために、より専門的かつ高度な内容となりました。

-

テクニカルスパーリング:特定のシチュエーションを想定し、戦術的な動きを磨く。

-

ディフェンスドリル:相手の攻撃を予測し、ブロッキングやスリッピングの技術を向上。

-

コンディショニング:専門のトレーナーと共に、筋力トレーニングや柔軟性向上のためのエクササイズを実施。

これらの練習を通じて、井上選手は試合での対応力と持久力を飛躍的に高め、プロへの道を確実なものとしました。

プロ転向後の1日2部練習メニューとその詳細

プロ転向後、井上尚弥選手の練習は1日2部制となり、より計画的かつ効率的なトレーニングメニューが行われるようになりました3)。

-

午前の部:

-

自主トレーニングメニュー:

-

ロードワーク:早朝に約8kmのランニングで心肺機能を強化。

-

体幹トレーニング:プランクやブリッジなどでコアの安定性を向上。

-

シャドーボクシング:基本動作の確認と新しいコンビネーションの習得。

-

-

-

午後の部:

-

ジムワークメニュー:

-

ミット打ち:トレーナーと共に、試合を想定したコンビネーションの練習。

-

スパーリング:実戦形式での対人練習。多様なスタイルのパートナーと対戦。

-

サンドバッグ:パワーと持久力を同時に鍛える連打練習。

-

クールダウン:ストレッチと軽い有酸素運動で疲労回復を促進。

-

-

このように、午前と午後で異なる焦点を持つ練習を行うことで、井上選手は全体的なパフォーマンスの向上を図っています。

【プロ転向後】井上尚弥選手の1日2部練習メニュー

| 時間帯 | 練習内容 | 詳細 |

|---|---|---|

| 午前 | 自主トレーニング | ロードワーク(約8km)、体幹トレーニング、シャドーなど |

| 午後 | ジムワーク | ミット打ち、スパーリング、サンドバッグ打ち、マスボクシング、縄跳びなど |

練習の質を重視するトレーニング哲学とその実践

井上選手は、練習において「質」を最優先とする哲学を持っています。

彼のトレーニングは、単なる反復ではなく、常に目的を持った動作で構成されています。井上選手は、「練習でできないことは、試合では絶対に出ない」と断言しており、日々の練習がそのまま試合に直結するという信念を持っています4)。

-

1回1回の動作に集中:シャドーボクシングやミット打ちでも、一発一発のフォームや当て感にこだわる。

-

イメージトレーニングを融合:ただ体を動かすだけではなく、常に対戦相手を想定した動きで練習を行う。

-

自己分析とフィードバックの徹底:練習を録画し、細かいクセや改善点をチェック。トレーナーと話し合いながら毎日アップデートしている。

このような徹底した意識と実践が、彼の高精度なボクシングを支えているのです。

実戦形式のスパーリングで鍛える試合勘と対応力

井上尚弥選手の練習の大きな特徴は、「スパーリングでも本気でKOを狙う」という点です4)。

通常、スパーリングでは怪我のリスクを避けて手加減をすることが多いですが、井上選手は違います。

-

実戦と同じ気持ちで臨む:練習で試合の感覚を再現し、対応力を鍛える。

-

階級を超えた対戦相手:あえて2〜4階級上の相手とスパーを行うことで、反応速度や防御力を向上。

-

瞬間的な判断力を養う:スパー中でもコンビネーションの変化やフェイントを試すことで、戦術の引き出しを増やす。

このように、井上選手のスパーリングは“練習”という枠を超え、限りなく本番に近い試合感覚のトレーニングとなっています。

この姿勢は、他の競技でも見習うべき姿勢ですね。

この姿勢が”モンスター井上尚弥”の真髄かもしれないね。

ボクシングに最適化されたフィジカルの作り方

井上尚弥選手は、見た目重視の筋トレは行いません。

重視しているのは、ボクシングにおける「必要な筋肉だけを、機能的に鍛える」5)という考え方です。

-

前腕と上腕のバランス重視:パンチの伝達力を最大化するため、前腕の強化に特に力を入れている。

-

体幹と下半身主導の動作強化:パンチ力の源である脚力と軸を作るために、スクワットやジャンプトレーニングを取り入れている。

-

体の使い方を重視したトレーニング:筋肉を鍛えるというより、“動きの連動”を高めることが目的。

このように、体を効率よく使い、最大のパフォーマンスを発揮するためのトレーニングが井上選手の肉体を支えています。

井上尚弥選手のように競技には何が必要なのかを考えて体づくりをすること!

井上尚弥の練習メニューとトレーニングの進化の”ざっくり”まとめ

【プロ転向前】

-

幼少期:父の指導で基礎動作を楽しく習得。

-

中学時代:本格的なトレーニング開始、練習頻度と強度がアップ。

-

高校時代:専門的練習が増加、全国レベルでの実績。

【プロ転向後(特徴的なポイント)】

-

1日2部練習(午前:自主練、午後:ジムで実戦形式)。

-

「質」を最優先するトレーニング哲学(動作への集中・自己分析を徹底)。

-

実戦同様、本気でKOを狙うスパーリングを実施(階級を超えた相手と対戦)。

-

ボクシングに必要な筋肉を機能的に鍛える(体幹・前腕重視、動きの連動性を意識)。

井上尚弥選手の食事管理・減量法・睡眠習慣──パフォーマンスを支える生活メニュー

減量の常識を覆した!かつての無茶な減量法とその反省

井上尚弥選手がライトフライ級(48.97kg)で戦っていた初期の頃、試合前には10kg以上の減量を行っていました6)。

試合直前に水を断ち、数日間にわたる絶食、さらにはサウナスーツを着ての追い込みなど、現在では考えられないような「極限の自己流減量」を繰り返していたのです。

2014年の世界初挑戦の際、計量2日前の時点でリミットを2kg近くオーバーしていたことがあり、その時は「丸2日間何も食べず、何も飲まず」に過ごし、喉が乾いたら“うがい”で凌いでいたというエピソードもあります。

「あの頃は、鍛えた筋肉を削ってまで体重を落としていた。パフォーマンスが落ちて当然だった」

──井上尚弥(東洋経済オンライン、2019年)

こうした減量法では、試合当日のパフォーマンスを最大化できないことが明らかであり、井上選手自身も「過去の自分のやり方は間違っていた」と語っています。

管理栄養士による食事サポートと減量改革の全貌

無理な減量を続けた結果、体調を崩すこともありました。そこで2014年、井上選手は明治の管理栄養士・村野あずさ氏のサポートを受けることを決断します7)。

これをきっかけに、食事の考え方が一変します。

村野氏の主なサポート内容は以下の通り:

-

減量期でも栄養バランスを保つ食事メニューの設計

-

試合前のエネルギー補給戦略(炭水化物のタイミングなど)

-

筋肉を落とさずに脂肪を落とすPFCバランス管理

-

サプリメントの導入と使い分け(ホエイプロテイン、ソイ、マルチビタミンなど)

特に井上選手にとって大きな変化だったのが、「プロテインをポジティブに取り入れるようになったこと」。

以前は「筋肉がつきすぎると減量が大変になる」と敬遠していましたが、

村野氏とのやり取りを経て「栄養を補い、パフォーマンスを落とさないために必要な武器」として活用するようになります。

減量期・試合直前の食事メニューとサプリの具体例

井上尚弥選手の減量期の食事は、「しっかり食べて、無理なく落とす」をモットーにしています。

実際のメニュー構成は以下のようになっています。

朝食:ふつうに食事

夕食:オートミールにプロテインやバナナ

また、減量末期でも使えるサプリメントとして以下を活用しています。

-

ソイプロテイン:腹持ちが良く、ビタミン・ミネラルも含む製品を選択

-

BCAA・EAA:筋分解を防ぎ、練習中のスタミナ維持を助ける

-

マルチビタミン&ミネラル:微量栄養素の不足を補う

このように、「食べない減量」から「燃やして落とす減量」へと進化したことで、パフォーマンスを維持しながら体重をコントロールできるようになったようです9)。

減量期・通常期・試合前の食事メニューの比較

| 時期 | 食事例 | 主な栄養ポイント |

|---|---|---|

| 減量期 | オートミール+ソイプロテイン/野菜スープなど | 高タンパク・低脂質・ビタミンミネラル強化 |

| 通常期 | 鶏肉/魚/玄米/緑黄色野菜 | バランスよく栄養補給、筋肉維持 |

| 試合前日 | 経口補水液/おにぎり/パスタ | 素早いエネルギー補給・グリコーゲン回復 |

| 試合当日 | ゼリー/バナナ/消化の良い炭水化物 | 胃腸負担を避けつつスタミナ補給 |

試合期の睡眠ルーティンとコンディション維持の工夫

井上尚弥選手は、トップアスリートとして珍しく「夜型ではなく、規則正しい睡眠習慣」を徹底していることで知られています。

多くのアスリートが「人が寝ている時間に練習している」というマインドを持つ中、井上選手は次のように語っています3)。

「メイウェザーは“人が寝ている時に練習している”って言ってたけど、俺は“人が寝てる時に寝てる”派です(笑)」

この言葉の裏には、「トレーニングだけでなく、休養も含めて準備の一環」という確固たる信念があります。

特に試合前は、自律神経の乱れを防ぐために、以下のような睡眠習慣を実践しています。

-

毎日同じ時間に就寝・起床する(生活リズムの固定)

-

ブルーライトを避けるため、寝る1時間前にはスマホを見ない

-

深い睡眠を促すため、ぬるめの入浴で体温を一度上げてから寝る

このような習慣が、井上選手の高い集中力とパフォーマンスを支えているのです。

試合前夜の過ごし方と「リラックス優先」の心理調整法

試合前夜、多くの選手が緊張や不安で眠れない中、井上選手はあくまで「楽しみで寝られない」タイプです10)。

「試合が楽しみすぎて寝られないこともある。前の日は意外と興奮してるんですよね。朝までゲームしちゃったり(笑)」

2021年のダスマリナス戦では、試合前日に全く寝られず、会場控室であくびしている映像がテレビに映り込んだことも話題になりました。

それでも彼はKO勝利を収めています11)。

この背景には、井上選手ならではの「万全の準備をしてきたからこそ、試合は楽しみなイベント」という前向きな心理があります。

精神的な圧迫感を抱え込まず、「やることはやった」という自信を持って試合に臨むため、多少の寝不足も全く問題にならないのです。

「練習がしっかりできていれば、試合前に焦る必要はない」

──井上尚弥(Numberインタビュー)

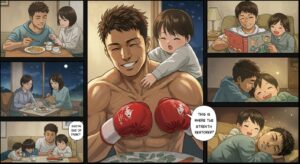

家族との時間がもたらす“心のリカバリー”

井上選手は家庭を持ち、2人の子どもを育てる父親でもあります。

彼は「オフの日は子どもの世話をするのが何よりの癒し」と語っており、家族との時間を非常に大切にしています12)。

例えば、次のような日常があります。

-

週末は実家に泊まり、家族と過ごす

-

夜泣きで起きた子どもを、自ら抱っこしてあやす

-

日曜はオフとして完全にトレーニングから離れる

このような「家族時間」が精神的な安心を生み出します。

競技者である前に、ひとりの夫・父親としての顔も持つ井上選手。

このバランス感覚こそが、長期的に見たパフォーマンス安定の大きな鍵と言えるでしょう。

井上尚弥の睡眠&リカバリー習慣まとめ

| 習慣 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 就寝時間固定 | 毎日22〜23時には就寝 | 自律神経の安定 |

| 深部体温調整 | 就寝前にぬるめの風呂に入る | 入眠を促す |

| 光のコントロール | スマホを寝る1時間前にOFF | メラトニン分泌促進 |

| 試合前の心理 | 「楽しみで寝れない」ことも | 過緊張を避ける自然体 |

【減量法】

-

初期は無茶な減量(絶食・水抜きで筋肉まで落とす)

-

2014年から管理栄養士の指導で改善

-

食べて脂肪だけ落とす方法に転換(プロテイン・BCAA活用)

【リラックス法と睡眠】

-

規則正しい生活リズムを重視(毎日同じ時間に就寝)

-

試合前夜は緊張ではなく楽しみで寝られないタイプ(ゲームなどでリラックス)

-

家族との時間で心身をリカバリー

まとめ:世界王者の練習メニューと生活習慣に学ぶ、勝ち続ける理由

井上尚弥選手の強さは、決して「才能」や「運動神経の良さ」だけで築かれたものではありません。

その背後には、徹底された基本の反復、練習の“質”へのこだわり、食事や睡眠の管理、そして家族との時間を大切にする生活スタイルまで含めた、全方位の準備があります。

-

幼少期から積み上げてきた、基本に忠実な練習メニュー

-

無理な減量を手放し、専門家とともに作り上げた食事戦略

-

心と体を整えるための、自然体な睡眠・リカバリー習慣

こうした日々の積み重ねがあってこそ、井上尚弥選手は「ベストの状態」でリングに立ち続けることができているのだと思います。

この姿勢は、どんな競技であれ、上を目指すアスリートにとって学べるところがたくさんあります。

「才能に頼らず、日常を磨く」。それこそが、本当の意味での“強さ”を作るのかもしれません。

この記事が、少しでもみなさんのヒントになれば嬉しいです。

井上尚弥選手の練習や考え方を知ることで、自分の競技への向き合い方にも新しい発見があるかもしれません。

変わるのは、試合の日じゃない。今日、どう過ごすかで決まるということを教えられた。

参考文・献出典

2)「小学生のころはお父さんも選手で一緒に練習」井上尚弥の才能はどんな環境で磨かれたのか?「飢えたような目」をした父と歩んだ少年時代

3)井上尚弥、4団体統一王者に意欲、「アメリカでの成功の夢」語る

4)プロボクサー・井上尚弥のスタイル 練習から全力で「全てを楽しむ」

5)「エグすぎる筋肉」解剖学者が驚愕…井上尚弥“フルトン戦TKO勝利”を生んだ究極肉体のヒミツ「上腕と前腕のサイズ感が変わらないのはすごい」

7)管理栄養士が語る井上尚弥の「内臓の強さ」と「栄養摂取術」

8)「他の選手とは全然違う」井上尚弥は“減量”の上手さも別格!カラダづくりを支える管理栄養士が感じたモンスターの進化

9)井上尚弥の肉体を「進化」させた食事・栄養改革。プロテインを使うようになった理由とその使い分けは?

11)「KOの時、パンチを出す前に倒す確信はある?」素朴な疑問に井上尚弥は何と答えたか?《松島幸太朗と同い年スター対談》

12)SPECIAL DREAM TALK 新時代築く才能がついに邂逅 井上尚弥 × 田中恒成 Vol.4<最終章> Naoya Inoue vs. Kosei Tanaka

コメント