お子さんの練習を見て、こんな風に感じたことはありませんか?

「毎日、何時間も同じ練習を繰り返している。誰よりも真面目にやっているのは、誰もが知っている。なのに、なぜか試合本番になると、練習の成果が思うように出せない…」

「もしかして、今の練習はただの『作業』になっていて、『練習のための練習』になってしまっているのではないか?」

その疑問、非常によくわかります。お子さんの努力を誰よりも信じ、サポートしているからこそ、その頑張りが結果に結びつかないのは辛いものです。もし、その「練習している感」や「反復回数の多さ」こそが、科学的に見て、お子さんの上達を妨げている最大の落とし穴の一つだとしたら…?

ご安心ください。その悩みは、練習の「量」ではなく練習の「質」、特に練習の「やり方」を科学的に見直すことで解決できるかもしれません。

今回は、ひたすら反復するだけの伝統的な練習法から脱却し、脳の学習メカニズムを最大限に活用する『科学的学習法』の6つの主要な原則を、スポーツ科学における数十年の研究に基づいて解説します。これらの原則は、一時的なパフォーマンス(練習での上手さ)ではなく、長期的で応用力の高いスキル(試合での強さ)を育てるために設計されています。

これらの原則を理解し、練習に取り入れることで、お子さんは単に「練習で上手い選手」ではなく、「試合で本領を発揮できる選手」へと変わっていきます。練習の成果が試合で発揮される喜び。どんな状況でも自分で考えてプレーできる応用力。そして、何よりスポーツがもっと楽しくなる自信がつくでしょう。

お子さんの可能性を最大限に引き出すために、科学的な運動学習理論を一緒に学んでいきましょう。

ブロッキング練習は「即効性のあるサプリ」、でも「主食」にはならない

ブロッキング練習とは、同じ動作を繰り返し行うことです。

野球であれば、素振り1000回。

サッカーであれば、ひたすらパス練習。

ボクシングであれば、ひたすらサンドバックうち。

などなど。

ブロッキング練習は、新しい動きを最初に覚える段階では非常に有効ですが、それだけに頼ると「練習では上手いのに、試合では実力を発揮できない」という典型的な落とし穴に陥ります。

いわゆるブルペンエース状態。

練習の目的は、試合で使える「本物のスキル」を身につけること。その視点から、繰り返し練習法の科学的なメリットとデメリットを見ていきましょう。

科学的知見にもとづく利点 – 「練習している感」の正体

ブロッキング練習の最大の利点は、練習時間中のパフォーマンスが急速に向上することです。

例えば、バスケットボールのフリースローを練習するとします。

同じ場所から30分間、ひたすらシュートを打ち続ける(ブロッキング練習)と、子供はコツを掴み、終わり頃には連続でシュートが入るようになります。これを見ると、子供自身もコーチや保護者も「すごく上達した!」と大きな手応えを感じるでしょう。

これは科学的に「短期的なパフォーマンスの向上」と呼ばれ、脳が特定の運動パターンを一時的に最適化するためです。Lee & Magill (1983) のような初期の研究でも、ブロック練習が練習セッション内の成績を急速に向上させることは明確に示されています。

-

即効性がある: 練習中に目に見えて上手くなる。

-

安心感がある: 子供も指導者も「上達している」という実感を得やすい。

-

初期段階に有効: 全く新しい、複雑な動き(例:野球のバッティングフォームの基本)を覚える最初のステップとして役立つ。

知っておくべき問題点 – 上達の「落とし穴」

手軽で効果的に見えるブロッキング練習ですが、長期的なスキルの習得という観点からは、いくつかの重大な問題点が指摘されています。

問題点①:記憶に残らない(次の日には忘れている)

ブロッキング練習で得た上達は、残念ながら長持ちしません。脳が深く考えなくても反復できてしまうため、記憶として定着しにくいのです。これは「思い出す」という努力を脳がしないためです。

-

具体例: 昨日フリースローを連続で決めていた子が、翌日の練習ではなぜか全く入らなくなってしまう。これは、昨日の成功が、脳に深く刻まれた「スキル」ではなく、その場限りの「パフォーマンス」だったことを意味します。

科学的には、この現象は「文脈的干渉(Contextual Interference)」という概念で説明されます。Shea & Morgan (1979) の画期的な研究以来、多くの研究が高い文脈的干渉(=色々な練習を混ぜて行うランダム練習など)こそが、長期的な記憶の定着に不可欠であることを示しています。ブロッキング練習は、この「脳への良い負荷(干渉)」が極端に低いため、忘れやすいとされています。

問題点②:試合で使えない(応用が効きにくい)

スポーツの試合は、常に状況が変化する予測不可能な環境です。同じ状況が二度と訪れることはありません。ブロッキング練習は、この予測不可能な状況への応用力(転移)を育てる上で非常に非効率です。

-

具体例: テニスで、コーチが出す同じ場所への球をフォアハンドで打ち返す練習を100回繰り返したとします。しかし、実際の試合では、走らされた後に、バックハンドが来るかフォアハンドが来るか分からない状況で打たなければなりません。ひたすら同じ練習をしても、この「判断→実行」という試合で最も重要な能力は養われません。

問題点③:上達したと「勘違い」してしまう

練習中はとても上手くいくため、子供も指導者も「もうこのスキルは完璧だ」と錯覚してしまいがちです。しかし、それはあくまで「閉ざされた練習環境での成功」に過ぎません。

-

具体例: この錯覚が原因で、試合で失敗したときに「あんなに練習したのになぜ?」と子供は自信を失い、指導者は「練習ではできるのに、本番に弱い子だ」と誤った評価をしてしまう危険性があります。

研究者の間では、この現象は「望ましい困難(Desirable Difficulty)」の欠如によって引き起こされると考えられています。少し難しい課題に脳が直面し、試行錯誤する過程こそが真の学習を促すのです。

コーチや保護者としての対策は?

ブロッキング練習を完全に否定する必要はありません。「いつ、どのくらい使うか」が重要です。

-

「最初の10分」だけと割り切る: 全く新しいスキルを導入するとき、その動きの基本的な形を体に覚えさせるために、最初の短い時間だけブロッキング練習を行うのは効果的です。

-

すぐに「混ぜる」練習に切り替える: 基本的な動きを理解したら、すぐに練習を多様化させましょう。例えば、バスケなら「フリースローを2本打ったら、次はドリブルシュート、その次はパス練習」というように、複数のスキルをランダムな順番で行う「ランダム練習」に切り替えます。

-

「練習のための練習」で終わらせない: 常に「この練習は試合のどの場面で役立つのか?」を意識することが大切です。「練習は試合のように、試合は練習のように」という言葉の通り、練習の質を試合の状況に近づけていくことが、本物のスキルを育てる鍵となります。

なぜ「科学的学習法」は試合での強さを生むのか?

多くの指導現場では、一つのことをひたすら繰り返す練習が今も主流です。練習中は確かに上達しているように見えますが、「練習ではヒーロー、試合では別人」という経験は、選手も指導者も一度はしたことがあるのではないでしょうか。

科学的学習法は、このジレンマを解決するためのアプローチです。その核心は、練習中に脳に対して「望ましい困難(Desirable Difficulty)」を与えることにあります。これは、一見すると遠回りで非効率に見える練習によって、脳に深く考えさせ、試行錯誤させることで、忘れにくく、どんな状況でも使える「本物のスキル」を構築するプロセスです。

これから解説する「練習の多様性」と「文脈的干渉」は、この「望ましい困難」を作り出すための2つの強力な柱です。練習中の見た目の上手さ(一時的なパフォーマンス)ではなく、試合で本当に役立つ能力(長期的な学習)を育てるための科学的な戦略を、具体例と共に見ていきましょう。

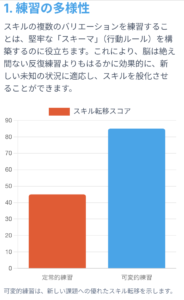

原則1:練習の多様性 — 応用自在の「万能レシピ」を脳に作る

「練習の多様性」とは、一つのスキルを、常に少しずつ違う状況で練習することです。同じことを繰り返すのではなく、あえてバリエーションを持たせるのです。

具体例:サッカーのシュート練習

-

旧来の練習(定常的練習): ペナルティエリアの同じ場所から、同じように止まったボールを30分間蹴り続ける。

-

科学的練習(可変的練習): 同じ30分間で、ペナルティエリアの色々な場所からシュートを打つ。ある時はドリブルから、ある時はパスを受けてから、またある時は角度を変えて、と常に状況を変化させる。

なぜこれが効果的なのか?:スキーマ理論

この効果は、科学的には「スキーマ理論」で説明されます。脳は、一つひとつの動きを個別に記憶しているわけではありません。代わりに、ある動作クラス(例:投げる、打つ)の一般的なルールやテンプレートである「一般化された運動プログラム(GMP)」を学習します。可変的練習を行うと、脳は「この距離で、この角度なら、このくらいの力で蹴る」といった膨大な「データポイント」を収集でき、その結果、未知の状況でも最適な動きを瞬時に判断できる、柔軟な「スキーマ(行動ルール)」が構築されるのです。

【保護者・コーチへのヒント】実践のポイントと注意点

-

特に子供に効果的: 子供は確立されたスキーマが未熟なため、この可変的練習が新しいスキーマを構築する上で特に効果的です。

-

「多様性のさじ加減」が重要: ただし、多様性なら何でも良いわけではありません。研究では、多様性が少なすぎても多すぎても効果は低く、学習者のスキルレベルに応じて、最適な量の多様性を設定することが重要である可能性が示唆されています。まずは安定したフォームの基礎を少し固めてから、徐々にバリエーションを増やしていくのが賢明です。

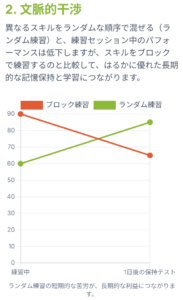

原則2:文脈的干渉 — 「忘れる」ことが記憶を最強にする

「文脈的干渉」とは、複数の異なるスキルを、順番をバラバラにして混ぜながら練習することです。一つのスキルをまとめて練習するのではなく、意図的に「干渉」を起こさせます。

具体例:バスケットボールの個人練習

-

旧来の練習(ブロック練習): 最初の15分はひたすらフリースロー。次の15分はドリブル練習。最後の15分はパス練習。(AAA, BBB, CCC…)

-

科学的練習(ランダム練習): 「フリースローを2本 → ドリブルドリルを1分 → パスを5本 → またフリースローを1本…」というように、複数のスキルをランダムな順序で、短いサイクルで切り替えながら行う。(A, C, B, C, A, B…)

なぜこれが効果的なのか?:2つの脳内メカニズム

練習中、ランダム練習はブロック練習よりも明らかに成績が落ちます。この「うまくいかない感じ」こそが、脳を鍛える最高のトレーニングなのです。これには「忘却・再構築仮説」(忘れては思い出す努力が記憶を強める)と「精緻化仮説」(複数のスキルを比較・対照することで、それぞれの記憶がより鮮明になる)という2つの理由があります。

【保護者・コーチへのヒント】実践のポイントと注意点

-

子供や初心者には慎重に: ランダム練習は脳に大きな負荷をかけるため、認知能力が発達途上の子供や初心者にとっては、負荷が大きすぎて単に混乱するだけで終わってしまう可能性があります。近年のメタアナリシスでは、その効果は管理された実験室に比べて、実際のスポーツ現場では弱まること、そして子供に対しては効果がほとんど見られないことも示されています。

-

段階的に導入する: まずはブロック練習で各スキルの基本的な形を身につけさせ、慣れてきたら「2種目を交互に行う」程度から始め、選手の様子を見ながら徐々に複雑にしていくのが現実的です。

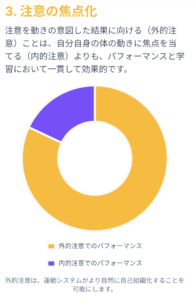

原則3:注意の焦点化 — 意識を「体の外」に向けるだけで劇的に変わる

「注意の焦点化」とは、選手の意識をどこに向けるかという問題です。運動学習において、これは最も強力で、即効性のある原則の一つとされています。

具体例:ゴルフのスイング指導

-

旧来の指導(内的注意): 「もっと腰を回して!」「肘を曲げないように!」といった、自分自身の体の動きに意識を向けさせる指導。

-

科学的指導(外的注意): 「クラブヘッドで、ボールを遠くに弾き飛ばすイメージで!」「地面を強く押すように振ってみよう!」といった、動きがもたらす結果や、体以外の何かに意識を向けさせる指導。

なぜこれが効果的なのか?:制約付き行動仮説

この驚くべき効果は「制約付き行動仮説」で説明されます。

私たちの体は、本来、無意識のうちに連携して動く優秀な自動制御システムを持っています。しかし、体の一部に意識を向ける(内的注意)と、その自由な動きが妨げられ、システム全体の滑らかな連携が崩れてしまいます。

逆に、動きの結果(外的注意)に意識を向けると、脳は目標達成のために最適な体の動きを無意識的かつ自動的に組織化してくれるのです。

【保護者・コーチへのヒント】実践のポイントと注意点

-

練習構造が注意を誘導する: 近年の研究では、ランダム練習が学習者に「外的注意」を促す傾向があることが示唆されています。試行ごとに目標が変わるため、選手は必然的に動作の「結果」に注意を向けざるを得なくなるからです。これは、内的注意に陥りがちな選手をそこから脱却させるために、意図的にランダム練習を設計するという高度な指導にも繋がります。

-

即効性が高い: この原則は、初心者からプロ選手まで、年齢やスキルレベルに関わらず、非常に幅広い場面で即座に効果を発揮します。指導にすぐ取り入れられる、最も「お得な」原則と言えるでしょう。

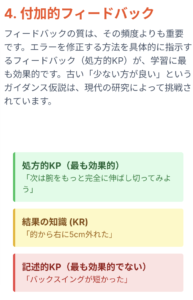

原則4:フィードバック — 「質」と「タイミング」がすべて

「フィードバック」は、学習に不可欠ですが、その与え方次第で薬にも毒にもなります。重要なのは、量よりも「何を、いつ伝えるか」です。

具体例:野球のピッチング練習

-

旧来の指導: 一球ごとに「今の、良かったぞ!」「ダメだ、ボールが抜けてる!」と漠然とした声かけをする。

-

科学的指導: 選手の投球が数球続いた後、「今のボールが良かったのは、踏み出した足がしっかり安定していたからだよ」と成功の要因を伝える。あるいは、「ボールが抜けるのは、リリースポイントが少し早くなっているからかもしれない。次はもう少し前で離す意識で投げてみよう」と具体的で、修正可能なポイントを伝える。

なぜこれが効果的なのか?:情報としての価値と近年の議論

フィードバックの目的は、選手の頭の中にある「理想の動き」と「実際の動き」のズレを修正するための正確な情報を提供することです。「処方的フィードバック」と呼ばれる、具体的な修正方法を示すフィードバックが、最も学習を促進することが分かっています。 かつては「フィードバックは少ないほど良い」という「ガイダンス仮説」が主流でしたが、近年の厳密なメタアナリシスにより、この原則を支持する証拠は驚くほど弱いことが明らかになっています。頻度を減らすこと自体よりも、質の高い情報を適切なタイミングで与えることの重要性が、現在の科学的なコンセンサスです。

【保護者・コーチへのヒント】実践のポイントと注意点

-

成功体験を強化する: 失敗した時だけでなく、上手くいった時にこそ「なぜ今のは良かったのか」を言語化してあげることで、選手は成功のイメージを脳に定着させることができます。

-

質問で考えさせる: 「今の投球、自分ではどう感じた?」と選手に自己分析を促すことも、非常に効果的なフィードバックの一形態です。

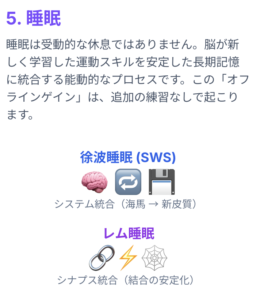

原則5:睡眠 — 最高のトレーニング機材は「ベッド」である

「睡眠」は、練習でインプットしたスキルを、脳が整理し、長期記憶として定着させるための能動的なプロセスです。練習効果を最大限に高めるために、睡眠は練習そのものと同じくらい重要です。

具体例:ピアノの新しい曲の練習

-

一般的な考え: 夜遅くまで必死に練習し、睡眠時間を削る。

-

科学的な考え: 練習をある程度の時間で切り上げ、質の高い睡眠をしっかりとる。翌朝、昨日まで弾けなかった部分が驚くほどスムーズに弾けるようになる。

なぜこれが効果的なのか?:脳の記憶定着2段階プロセス

この「寝ている間に上手くなる」現象は「オフラインでの記憶定着」と呼ばれます。睡眠中、脳は主に以下の2段階のプロセスを経てスキルを定着させます。

-

ノンレム睡眠(深い眠り): まず、日中に学習した記憶が脳内で何度も再生され、一時的な記憶の貯蔵庫である「海馬」から、長期的な貯蔵庫である「大脳皮質」へと記憶が転送されます(システム統合)。

-

レム睡眠(浅い眠り): 次に、大脳皮質に転送された記憶が、神経細胞レベルで安定化・強化されます(シナプス統合)。

この2つの段階を経ることで、スキルは一時的なパフォーマンスから、長期的に使える本物の能力へと昇華されるのです。

【保護者・コーチへのヒント】実践のポイントと注意点

-

睡眠はトレーニングの一部: 特に成長期の子供にとって、睡眠は体力回復だけでなく、スキル習得と脳の発達に不可欠です。「練習を頑張ること」と同じくらい、「しっかり寝ること」の重要性を伝え、家庭とチームでサポートする文化を作りましょう。

-

練習直後の昼寝も有効: 夜間の睡眠だけでなく、練習後30分程度の短い昼寝も、運動スキルの記憶定着に効果があることが示されています。

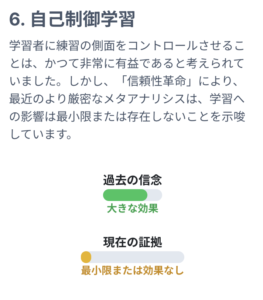

原則6:自己制御学習 — 危機に瀕する原則

「自己制御学習」とは、練習の進め方の一部(例:いつフィードバックをもらうか)を選手自身に決めさせる指導法です。

具体例:テニスのサーブ練習

-

従来の考え方: コーチが「今のサーブについてフィードバックするぞ」と一方的に与える。

-

自己制御学習の考え方: コーチは見守り、選手が「今のサーブ、どうでしたか?」と尋ねてきた時にフィードバックを与える。

なぜこれが効果的なのか?:近年の科学的再評価

かつて、この方法は選手の主体性を高め、学習効果が高いと考えられていました。

しかし、この広く受け入れられてきた原則は、現在、厳しい再検証の対象となっています。「信頼性革命」を象徴するように、近年の大規模なメタアナリシスは、自己制御学習の真の効果は非常に小さいか、あるいは存在しない可能性を指摘しています。

既存の文献が研究の検出力不足や出版バイアスによって歪められている可能性を強く示唆しています。つまり、「あんなすごい人が正解と言ったら正解」状態であったようです。

【保護者・コーチへのヒント】実践のポイントと注意点

-

過度な期待はしない: この原則を、スキル習得の魔法の杖のように考えるのはやめましょう。選手のモチベーションや練習への関与を高めるという点では意味があるかもしれませんが、それ自体が直接的にスキルを向上させる効果は限定的です。

-

他の原則を優先する: 指導のリソースは限られています。まずは、効果が科学的に実証されている「外的注意の焦点化」や「練習の多様性・干渉」といった、より強力な原則の導入を優先すべきです。

-

科学は常に更新される: この原則の評価の変遷は、スポーツ科学が常に進歩している良い例です。指導者や保護者も、最新の知見に目を向け、常に学び続ける姿勢が重要です。

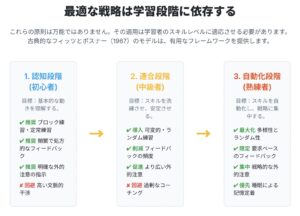

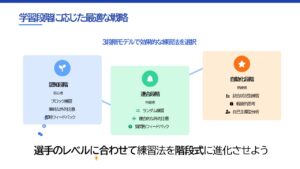

学習段階に応じた最適な戦略

これまで解説してきた原則は、万能薬ではありません。その効果は、学習者のスキルレベルに応じて変化します。指導者は、選手の現在地を見極め、それに合わせて練習方法を柔軟にデザインする必要があります。ここでは、Fitts & Posner (1967) によって提唱された古典的な3段階モデルに沿って、最適な戦略を探ります。

1. 認知段階(Cognitive Stage):初心者が「何をすべきか」を理解する

この段階の目標は、スキルの基本的な動きや目的を理解することです。学習者は多くのエラーを出し、動きはぎこちなく、常に「次は何をするんだっけ?」と考えながら動いています。認知的な負荷が非常に高い状態です。

-

練習構造(原則1, 2): ブロック練習や定常的練習が有効です。認知的な負荷を最小限に抑え、まずは一つの安定した動きのテンプレートを脳にインプットすることに集中させます。この段階で過度な多様性や干渉を与えると、学習者は情報を処理しきれず、混乱するだけです。

-

注意の焦点(原則3): シンプルで分かりやすい外的注意の指示(キュー)が不可欠です。「ボールをあのカゴに入れることだけ考えて」のように、目標を一つに絞ってあげましょう。

-

フィードバック(原則4): 頻繁で、即時的なフィードバックが求められます。特に、具体的な修正方法を示す処方的フィードバック(「もう少し膝を曲げてみよう」)が、学習者を正しい方向へ導く上で極めて重要です。

2. 連合段階(Associative Stage):中級者が動きを洗練させる

この段階に入ると、基本的な動きは身につき、学習者はより細かな部分の調整や、エラーの自己修正に注意を向け始めます。動きは滑らかになり、認知的な負荷も軽減してきます。

-

練習構造(原則1, 2): この段階こそ、可変的練習と文脈的干渉を本格的に導入する絶好の機会です。ランダム練習などを取り入れることで、より強固で応用力の高いスキーマを構築し、長期的な記憶の定着を促します。

-

注意の焦点(原則3): 引き続き外的注意が中心ですが、より遠くの結果(例:「ボールの回転を意識して」)や、動き全体の流れをイメージさせるような、少し抽象的なキューも有効になります。

-

フィードバック(原則4): フィードバックの頻度を徐々に減らしていきます(フェーディング)。「今のプレー、自分ではどう思う?」と質問を投げかけ、自己分析を促すことで、内在的フィードバック処理能力の発達を助けます。

3. 自動化段階(Autonomous Stage):熟練者が無意識に動く

この段階では、スキルはほぼ無意識的に、自動的に遂行されます。学習者の注意は、スキルそのものから解放され、周囲の状況判断や戦略といった、より高次の側面に向けられます。

-

練習構造(原則1, 2): 練習は、試合の状況を可能な限り再現した、非常に高い多様性とランダム性を持つべきです。これにより、状況への適応力を維持・向上させます。

-

注意の焦点(原則3): 注意は、相手選手の動き、スペース、戦術といった、完全に外的な戦略要素に向けられます。

-

フィードバック(原則4): フィードバックは基本的に不要で、選手自身が要求した時にのみ、非常に細かい技術的調整や戦略的なアドバイスとして与えられます。

-

睡眠(原則5): このレベルでも、睡眠はパフォーマンスの維持、そして日々の練習で生じるわずかな改善を脳に定着させる上で、決定的な役割を果たし続けます。

科学的原則を統合した最適な学習戦略の結論

本稿で概説してきたように、運動スキルの効率的な習得は、単なる反復の量ではなく、練習の「質」によって決まります。練習の多様性、文脈的干渉、注意の焦点化、フィードバック、睡眠、そして自己制御学習という6つの原則は、学習が能動的で認知的なプロセスであることを示しています。

最適な学習戦略とは、これらの原則を盲目的に適用するのではなく、学習者のスキルレベルや課題の特性に応じて、これらを賢く組み合わせることにあります。指導者や保護者は、科学的な知見を羅針盤としながら、目の前の選手の成長段階に合わせた練習環境をデザインすることで、そのポテンシャルを最大限に引き出すことができるのです。

最終的に、効率的な運動学習とは、思考停止で反復を「こなす」ことではありません。それは、脳の自然な学習メカニズムといかに協調するかを考える、能動的で知的な探求です。練習の「方法」を賢く操作し、意識の「焦点」を調整し、回復の「仕方」を最適化することで、私たちははるかに効率的にスキルを習得することができるのです。

まとめ

これまで見てきたように、真のスキル習得は、汗の量や反復回数だけで決まるのではありません。それは、脳の学習メカニズムといかに賢く協調し、練習の「質」を最大化するかという知的な探求です。

「なぜ練習通りにできないんだ」と悩む必要はありません。この記事で紹介した原則は、その悩みを解決するための具体的な「処方箋」です。

-

練習を賢くデザインしましょう(原則1, 2): 練習に多様性とランダム性を取り入れ、脳に「望ましい困難」を与えましょう。それが、試合で使える応用力と強固な記憶を育てます。

-

心と体の繋がりを研ぎ澄ましましょう(原則3, 4): 選手の意識を「体の外」に向けさせ、質の高いフィードバックで「気づき」を与えましょう。それが、選手の動きを劇的に改善させます。

-

コート外の時間も味方につけましょう(原則5): 睡眠がスキルを定着させる最高のトレーニングであることを理解し、休息の重要性を伝えましょう。

そして、科学自身が常に進化し続けるように、私たち指導者や保護者も学び続ける姿勢が重要です(原則6)。

あなたはお子さんにとって、最高のコーチであり、サポーターです。この記事を読んだからといって、明日からすべてを変える必要はありません。 今日から、練習メニューを一つだけ変えてみましょう。 フィードバックの言葉を一つ、工夫してみましょう?

もちろん、上記の「練習の質」を変えたから、全ての選手が爆発的に上達するわけではありません。しかし、上達する可能性を最大限に上げてくれる、現段階で最高の科学的な介入方法です。

これらを意識して日々の練習に取り入れることができれば、お子さんを「練習で上手い選手」から「試合で本領を発揮できる選手」へと導く、最も確実な道筋となるはずです。

参考文献

-

Schmidt, R. A. (1975). A schema theory of discrete motor skill learning. Psychological Review, 82(4), 225–260.

-

Shea, J. B., & Morgan, R. L. (1979). Contextual interference effects on the acquisition, retention, and transfer of a motor skill. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 5(2), 179–187.

-

Salmoni, A. W., Schmidt, R. A., & Walter, C. B. (1984). Knowledge of results and motor learning: A review and critical reappraisal. Psychological Bulletin, 95(3), 355–386.

-

McKay, B., Wulf, G., Lewthwaite, R., & N-of-1, i. (2022). Meta-analytic findings of the self-controlled motor learning literature: Underpowered, biased, and lacking evidential value. Meta-Psychology, 6.

コメント