「勝てる選手を育てたい」と強く願う指導者、コーチの皆さんに問います。

選手の体幹を強くするために、今日も「プランク」をさせていませんか?

「体幹を鍛えろ!」と声をかけながらも、その本当の意味を理解しないまま、ただ長時間耐えさせるだけの体幹トレーニングになってはいないでしょうか。

わかります。体幹が重要だという知識はもはや常識ですが、その科学的根拠や正しい方法は驚くほど現場に浸透していません。「プランクのタイムは伸びたのに、なぜかパフォーマンスは上がらない…」そんな選手の伸び悩みに、頭を抱えている方も多いはずです。

しかし、その原因は、あなたのチームが良かれと思って続けている「その体幹トレーニング」自体にあるのかもしれません。最新の科学が示す事実は衝撃的です。

長時間のプランクは、競技力向上においてほとんど意味がないだけでなく、クランチのような伝統的な腹筋運動は選手の腰を破壊するリスクすらあるのです。本当に「勝てる選手」の体幹とは、静止する能力ではありません。

それは、全身の力をロスなく伝えきる「力の伝達効率」のことなのです。

もし、この科学的に正しいアプローチを知り、選手のポテンシャルを100%引き出せるとしたら、どうでしょう?エネルギー漏れがなくなり、シュートやスイングの威力は増し、急な方向転換でもバランスを崩さなくなる。そして何より、怪我のリスクが劇的に減り、選手生命が伸びる。そんな未来が、あなたの手で実現できるのです。

私自身、プランクを多く取り入れてました。最初は30秒。徐々に長くしていき3分までできるようになりました。

でも、パフォーマンスが上がっている感じはありませんでした。ただただ固定されている筋トレに、”飽きて”しまい、やめてしまったことを覚えています。そして、現在では、意味のあるトレーニングを実践し、効果を実感しています。

特に後半に解説する、ウォーターバッグトレーニングは毎日行っているトレーニングです。

この記事では、なぜ「長時間のプランクは意味がない」のか、そしてパフォーマンスを覚醒させる「本当に効く体幹トレーニング」とは何かを、科学的根拠と共に、誰にでも実践できる形で徹底解説します。

本当の体感トレーニングの意義を確認し、勝てる選手の育て方を確認していきましょう。

常識だった「長時間プランク」が“意味ない”と言われる3つの科学的理由

多くの現場で「体幹トレーニングの王道」とされるプランク。しかし、科学の光を当てると、その効果には大きな疑問符がつきます。

【理由1】本当に鍛えたい「深層筋」に効いていないという事実

体幹の安定性に最も重要なのは、背骨の近くに位置する腹横筋や多裂筋といった「ローカル筋(深層筋)」です。これらが動作に先立って収縮し、背骨を安定させることで、四肢はパワフルな動きが可能になります。

しかし、筋電図を用いた研究によれば、プランク中の腹横筋の活動は最大筋収縮のわずか17%程度。一方で、表層にある腹直筋(シックスパックの筋肉)や背筋群が優位に活動していることが示されています (Escamilla et al., 2010)。つまり、長時間プランクで疲労しているのは、主に表層の筋肉であり、パフォーマンスの鍵を握る深層筋は十分に刺激されていないのです。

【理由2】静止する練習は、スポーツの「動的な動き」に全くつながらない

トレーニング科学には「特異性の原則」という絶対的なルールがあります。これは「トレーニングによって得られる適応は、そのトレーニングの様式に特異的である」というもの。簡単に言えば、練習したことしか上手くならないということです。

スポーツの動きは、常に予測不能な状況下でバランスを取り、力を発揮する「動的」なものです。しかし、プランクは床の上でひたすら「静止」するトレーニング。この2つの動作の間には、運動力学的に見て大きな隔たりがあります。静的なプランクをいくら練習しても、それが高速で多方向への動きが求められる競技スキルに自動的に「転移」することはないのです (Behm et al., 2010)。

【理由3】プランクだけでは「力の伝達効率」は1ミリも改善しない

後述しますが、パフォーマンスの高い選手は、下半身で生んだエネルギーを、安定した体幹を通じて上半身へと効率よく伝えています。プランクはこの「力の伝達」という観点を完全に無視しています。ただ固めるだけの練習では、全身が連動して力を生み出す方法を学習することはできません。

要注意!選手を壊すかもしれない「時代遅れの体幹トレーニング」

「意味がない」だけならまだしも、選手の体を危険に晒すトレーニングも存在します。

腹筋運動(クランチ)が腰椎にかける“340kg”という致命的な圧迫力

良かれと思って行われる腹筋運動(クランチやシットアップ)は、脊椎バイオメカニクスの専門家、Stuart McGill博士の研究により、腰椎に極めて高い圧迫力をかけることが証明されています。その力は1回の動作で約3,300ニュートン(約340kg重)にも達し、これは米国の労働安全衛生機関が定める安全基準値を超えるものです (McGill, 2010)。

この反復的な脊椎の屈曲は、椎間板ヘルニアを誘発する主要なメカニズムであり、まさに怪我のリスクを自ら高める行為と言っても過言ではありません。

膝の怪我、本当の原因は「体幹」にあった?全米研究が示す衝撃の事実

体幹の不安定性は、パフォーマンス低下だけでなく、深刻な怪我にも直結します。特に、女子選手に多い膝の前十字靭帯(ACL)損傷と体幹機能の関係は、科学的に証明されています。

Zazulakら(2007)が行った画期的な前向き研究では、シーズン前に大学アスリートの体幹の安定性を測定し、その後の怪我の発生を追跡しました。その結果、シーズン中に膝の怪我を負った選手は、事前に測定した体幹の横方向へのブレが有意に大きかったことが明らかになりました。

これは、着地や方向転換の際に体幹が横に流れることで、膝が内側に入る(ニーイン)動きが誘発され、靭帯に過剰なストレスがかかることを意味します。つまり、膝の怪我の根本原因は、膝そのものではなく、体幹の制御能力の欠如にある場合が多いのです。

「勝てる体幹」の正体とは?シックスパックより重要な“力の伝達ハブ”

では、本当に鍛えるべき「勝てる体幹」とは何でしょうか。それは見た目の筋肉ではなく、機能そのものです。

パワーの源泉「運動連鎖」と、パフォーマンスを奪う「エネルギー漏れ」の恐怖

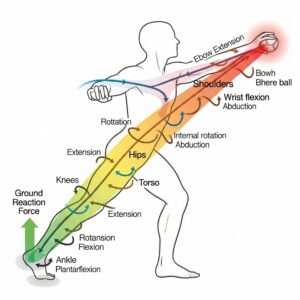

投げる、打つ、蹴るといった爆発的な動作は、地面を蹴った力(地面反力)が、足→膝→股関節→体幹→肩→腕→ボール(またはバットなど)へと、鎖(チェーン)のようにつながって伝達される「運動連鎖(キネティックチェーン)」によって生み出されます (Seroyer et al., 2010)。

この時、中心に位置する体幹が不安定でぐらついていると、せっかく下半身で生んだエネルギーが途中で吸収・分散されてしまいます。これが「エネルギー漏れ」です。この漏れを最小限に抑え、エネルギーを100%末端に伝えるための強固な土台、それこそが「勝てる体幹」の正体です。

【科学的根拠】データで見る!体幹トレーニングの効果と限界

では、実際に体幹トレーニングは、選手のどのような能力を向上させるのでしょうか。ここで、複数の信頼性の高い研究結果を統合・分析した「メタアナリシス」という手法による最新の科学的知見を見てみましょう。

以下の表は、2つの主要なメタアナリシス(Rodríguez-Perea et al. 2023年、Yu et al. 2025年)の結果を基に、体幹トレーニングがどの運動能力に効果的で、どの能力には効果が限定的かを示したものです。

明確な効果が期待できる項目

-

バランス能力: 最も一貫して高い効果が示された項目です。両研究ともに、体幹トレーニングがバランス能力を大幅に向上させることを報告しており、その効果は統計的にも明らかです。

-

体幹持久力: 体幹トレーニングの直接的な目的である体幹の持久力についても、有意なプラスの効果が確認されています。

効果が見られたが、研究により見解が分かれる項目

-

跳躍力(ジャンプ): 水平方向へのジャンプ(水平跳び)では大きな効果が示されましたが、垂直跳びについては結果が分かれました。一方の研究では中程度の効果がありましたが、もう一方では統計的に有意な効果は見られませんでした。

-

投擲・打撃パフォーマンス: 投擲・打撃の距離を伸ばす効果は大きいと報告されましたが、速度の向上や、距離と速度を合わせた総合的なパフォーマンスについては、有意な効果が確認されない結果となりました。

効果が限定的、または認められなかった項目

-

最大筋力: スクワットなどで測定されるような、体全体の最大筋力に対する直接的な向上効果は、両研究ともに統計的に有意なレベルでは確認されませんでした。

-

スポーツ特有のパフォーマンス(全体): 個別の動作ではなく、スポーツ全体のパフォーマンス指標に対する効果も、プラスの傾向は見られるものの、統計的に有意な改善には至りませんでした。

結論として、体幹トレーニングはバランス能力や体幹自体の持久力を高める上では非常に有効であると言えます。一方で、ジャンプや投擲といった特定のスポーツ動作や最大筋力への効果は、状況によって結果が異なり、現時点ではその効果は一貫していない、とまとめることができます。

体幹トレーニングの効果に関するメタアナリシス結果の比較

一流選手は「動かない」- アンチムーブメントという新常識

一流選手の動きを観察すると、四肢がダイナミックに動いている間、彼らの胴体は驚くほど「静か」であることに気づきます。フィギアスケートや空手の形、体操のトップ選手だけでなく、能や歌舞伎役者も息を呑むほど美しく「静か」です。

これは、体幹があらゆる方向からの力に対して「動かない」ように抵抗し、安定した軸として機能している証拠です。

現代の体幹トレーニングの主流は、この「アンチムーブメント(抗運動)」という考え方です。

-

アンチエクステンション(抗伸展):腰が反る動きに抵抗する力

-

アンチラテラルフレクション(抗側屈):体が横に倒れる動きに抵抗する力

-

アンチローテーション(抗回旋):体がねじれる動きに抵抗する力

これらの「動きに抵抗する能力」こそが、エネルギー漏れを防ぎ、パフォーマンスを最大化する鍵なのです。

明日からできる!パフォーマンスを覚醒させる3ステップ体幹トレーニング

では、具体的にどう鍛えればいいのか。静的なプランクや危険な腹筋運動に代わる、科学的根拠に基づいた3ステップのアプローチを紹介します。

ステップ1:基礎固め – 「動かない」練習で“揺るぎない土台”を作る

まずは「アンチムーブメント」の能力を徹底的に鍛え、どんな負荷がかかってもブレない土台を築きます。

-

デッドバグ:仰向けで手足を対角線上に動かす。腰が反らないように、常にお腹を凹ませておくのがポイント。アンチエクステンション能力を養います。

-

パロフプレス:チューブやケーブルを使い、横からの回旋力に抵抗する。アンチローテーションの代表的エクササイズです。

-

ファーマーズウォーク/スーツケースキャリー:重りを持って歩く。特に片手で持つスーツケースキャリーは、アンチラテラルフレクション能力を劇的に向上させます。

主要エクササイズの科学的根拠と機能

ステップ2:神経を目覚めさせる – 「予測不能な揺れ」で動的安定性を習得する

土台ができたら、次は神経系を刺激し、予測不能な状況に対応する能力を養います。ここで有効なのがウォーターバッグです。

ウォーターバッグは、内部の水の動きによって重心が常に不規則に変化します。この予測不能な外乱に対し、体は無意識かつ反射的に姿勢を安定させようとします。このプロセスが、競技中に起こる不意の接触やバランスの崩れに対応するための、より実践的な「動的安定性」を育てます (Kang and Park, 2024)。

-

ウォーターバッグ・スクワット/ランジ:基本的な動作に「揺れ」という要素を加えることで、体幹の安定筋群の活動が著しく高まります。

ウォーターバックは、水を満杯まで入れると、水の移動がなくなり安定してしまいます。水半分くらいして、水の抵抗を作ってあげることが重要です。

ウォーターバッグのトレーニングは無限にあるので、ここでは割愛します。

私自身は、空手道の形のためのトレーニングとして、移動基本の立ち方の安定性向上のために使用しています(わかる人にしかわからない)。

ウォーターバッグの選び方は、特にありません。丈夫そうなのを選んでください。私が使用しているのを水を抜いて、若い女性も使ったりしているので、特に大きさもこだわる必要はありません。

私が使用しているのは30L 入るものに、18L入れて使用しています。

ステップ3:パワーへ変換 – 「爆発力」を解き放ち、力の伝達を完成させる

安定した体幹を、実際の競技力である「パワー」に変換する最終段階です。ここではメディシンボールが絶大な効果を発揮します。

メディシンボールスローの最大の利点は、ウエイトトレーニングと異なり、動作の最後まで減速することなく「投げ切る」ことができる点です。これにより、スポーツ動作に不可欠な「爆発的な力発揮能力」を極めて特異的に鍛えることができます (Serdar and Serdar, 2013)。

-

メディシンボール・サイドスロー:股関節の回旋で生んだパワーを、安定した体幹を通じて腕に伝え、爆発的にボールを投げる。まさに「力の伝達」そのものを鍛えるトレーニングです。

私自身は、5kgのメディシンボールをサイドスローではなく、真上に投げる。真下に投げる方法をとっています。スポーツ動作的にはサイドスローの方が良いと思います(場所的問題がありサイドスローができない)。

体重が70kg以上あれば、5kgでも良いですが、女性や体重が少ない人は3kgでも十分でしょう。

【ジュニア向け】子どもの体幹トレーニングで絶対に守るべきこと

成長期にある子どもたちの体幹トレーニングは、大人とは異なる配慮が必要です。

-

「遊び」の中で鍛える:ケンケンパ、熊歩き、鬼ごっこなど、遊びの中にこそ優れた体幹トレーニングが隠されています。楽しむことが継続と発達の鍵です。

-

過度な負荷は厳禁:骨格や筋肉が発達途中のため、高重量のウエイトや長時間の静的トレーニングは避けるべきです。自重や軽い負荷で、正しいフォームを習得することを最優先しましょう。

-

多様な動きを経験させる:特定のスポーツに特化しすぎず、様々な方向への動きやバランス運動を取り入れ、全身の協調性を高めることが重要です。

まとめ:明日から指導現場で見るべき選手の“本当の体幹”

「勝てる選手にしたかったら、長時間のプランクは意味がない」。 この記事を通じて、その科学的根拠をご理解いただけたと思います。

これからの指導現場で、あなたが注目すべきはプランクのタイムではありません。

-

スクワットやデッドリフトで、重い負荷がかかっても胴体がブレずに安定しているか?

-

ジャンプの着地で、膝が内側に入らず、体幹が横に流れていないか?

-

投球やスイングの際、下半身の力がスムーズに上半身に伝わっているか?

これらが、選手のパフォーマンスと怪我から守る「本当の体幹」の指標です。

時代遅れの常識から脱却し、科学的根拠に基づいた正しいトレーニングを実践すること。それこそが、選手の才能を最大限に開花させ、「勝てる選手」を育てる唯一の道です。

参考文献

コメント